出来事

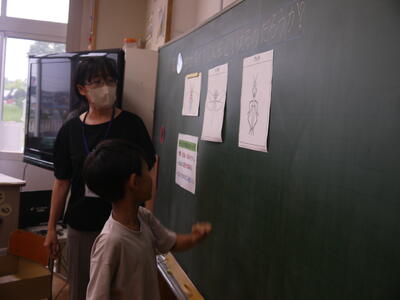

授業づくりで学校をつくる -校内授業研修 3年 理科-

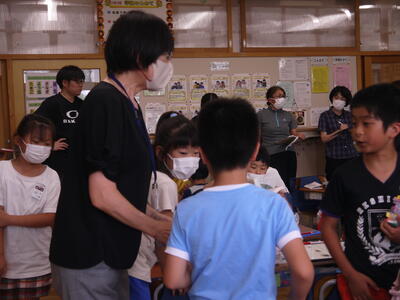

夏休みまであと数日ですが、質の高い授業づくりに向け、本校の教員の挑戦は続きます。今日は校内研修。職員が全員授業を参観しましたが、今回は、福島大学の研究者1名、三春小の教員3名も参加しての研修となりました。3月まで本校の職員だった教員も来てくれ、子どもたちとうれしい再会の時間もありました。

さて

3年理科 「こん虫の体を調べよう」の授業。

すでに、これまで調べてきたチョウの体が「頭・胸・腹の3つの部位に分かれており、胸から足が6本出ていること。」を知っている子どもたちです。

「これはどうかな??」教師が提示したのは、トンボとバッタ。

早速子どもの活動が始まります。

10分ほどで子どもの調べ学習は終わり。ここからは教師が引き取って子どもが調べたことをまとめていきます。

トンボもバッタも体のつくりはチョウと同じで、「頭・胸・腹の3つの部位に分かれており、胸から足が6本出ていること。」を確認した後、「これが昆虫という」ことを押さえます。

授業はまだ25分残っています。

さあ、ジャンプ。

これはどうかな?

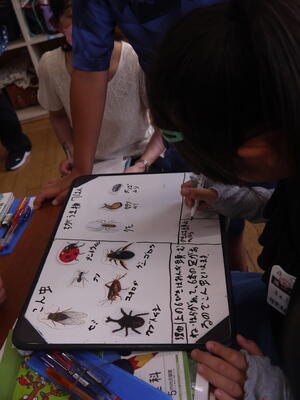

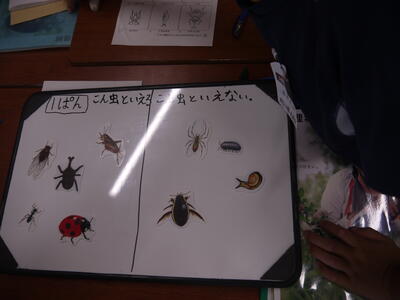

教師が提示したのは、9種類の生き物。

「昆虫とそうでない生き物を分類してみましょう。」

子どもは待っていましたと言わんばかりにプリントに目をやり、学習を進めます。

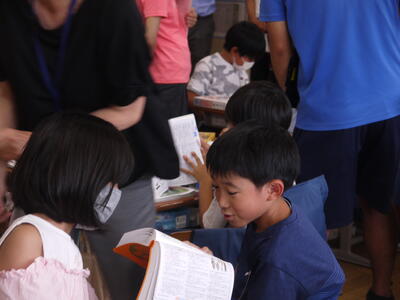

黙々と図鑑を読み込む子。友達とささやき会いながら学んでいる子。子どもの学び方は様々です。

分らないことがあったら「ねぇ、教えて。」と言えること。これがとても大切。グループでの学び合いがとても上手になりました。3年生、学び上手な子ばかりです。

そして・・・・・さあ、困った!

あらかた同じように分類できている中で、ゲンゴロウは昆虫か昆虫でないか問題が勃発したのです。

教師がその問題を見逃さず引き取った上で子ども全体に投げかけます。

「さあ、どっち???」

学習を進めていく上で、今後の学びの方向付けをしていくために教師が仕組むことを「足場をかける」といいますが、「分らないことを全体で共有する」「困っていることを全体で共有する」ことは、最もハイレベルな上級の足場かけです。

子どもはさらに学んでいきます。最後は辞書まで持ち出す子ども。

ダンゴムシは「団子虫」と書くこと。カタツムリは貝の仲間など、面白い事実も分ってきました。

ところで

肝心の、ゲンゴロウ問題。

「足は6本だけど一番前の足は“かぎ爪”って書いてあるから。。。。」と足か爪かの問題にまで発展。

最後は、ビデオを見て決着。ゲンゴロウは昆虫!「図鑑にも水生昆虫って書いてあり爪も実は前足」ということで全員が納得し江授業は終わりました。

子どもの学び方が際立っていて参観した教員全員がびっくりしたもどころ満載の授業でした。すばらしい3年生です。

苔の先生とテラリウム -支援学級 苔テラリウム教室開催-

一ヶ月ほど前のことです。

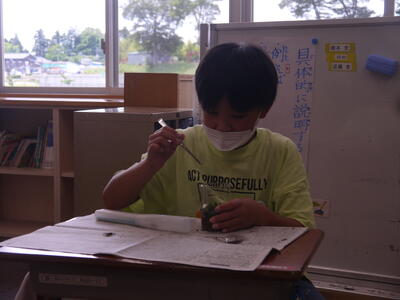

子どもが空き瓶の中に校庭や校舎の隅にあった砂と苔を敷き、小石を置いた自作の造形物を校長室に持ってきました。

「テラリウムって言うのをネットで見てまねしてつくった」と話します。よほど気に入ったのでしょう。それから毎日毎日、自作のテラリウムをつくっては校長室や職員室に「飾って!」と持ってきます。

しかし、

しばらく飾っておくのですが、残念。管理のしかたが悪いのか枯れて黒くなってしまします。

うーむ。。。。。

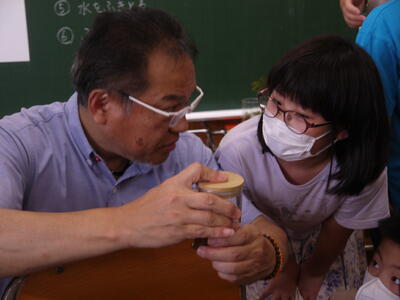

ならばと言うことで、ゲストを呼んで開催した「苔テラリウム教室」。

ミッションは一人一人自分のテラリウムをつくること。

準備は、ほとんど苔の先生がしてくれました。

最初に自己紹介と作り方の説明。

「苔の先生です。よろしくね。」ではじまったテラリウム教室。

「試しにつくってみるよ」と作り始めると、視線は全部先生と試しでつくる作品に注がれます。。

すごい!早く作りたい!

子どもの心が動き出します。

さあ、つくろう!どんな作品ができるのかな???

先生が持ってきた作品も参考にしよう!ぼくもこんなふうにつくれたらいいなぁ。

こうしてできた作品は。。。。

うん、なかなかのできばえ!!

つくった作品を持って、記念の集合写真。楽しかったですね。

実は。。。。本校には支援学級が4クラスあるため、二つの大きなグループにわけて「苔テラリウム教室」を開催。なので、先生には同じ事をもう一回してもらいました。

こちらは後半のグループの様子。

同じように記念写真も撮りました。

最後に苔の先生から。

「みなさんが一生懸命つくる姿がとてもうれしかったです。そして、皆さん一人一人がすばらしいテラリウムができ、よかったです。またくからね。今度は、苔玉をつくりましょう。楽しみに待っていてください。」

苔の先生は郡山の方。本業はテーラー(洋服の仕立屋さん)です。子どもがテラリウムに興味を持ったこと、それを何とかしてあげたいと職員が思ったこと、そしてその職員の幼なじみ(?)に苔の先生がいたことから実現したこの企画。

忙しい中、きてくれました。

苔の先生、ありがとうございます。

先生との次回の苔玉つくり、楽しみにしています。

安全安心な学校づくりをめざして ー登校班会議・集団下校指導ー

安全安心な学校生活を送ることができるよう、本校では様々な取り組みを行っています。特に、子どもたちの登下校は、交通事故に遭わぬよう、事件に巻き込まれぬよう、折々に子どもに声をかけています。

本校は、集団登校と学年ごとの集団による下校を実施しています。

今日は、集団下校による訓練と併せて登校班会議を実施。登下校について指導の機会を設けました。

昼食後、教室での「さようなら」を終えると、子どもは帰りの支度をして登校班の担当の教師の教室へ。

上級生が下級生の手を引いて。。。。とても優しい上級生です。

教室では、担当の教員と一緒に集合時間や集合場所、歩き方や歩いてくる際の危険箇所などについて確認をしていきます。

その後、時間差をつけて集団下校。

突然の雨にびっくりでしたが、最初の班がスタートするときには雨もやみ、ムシムシした暑さの中の下校となりました。

班長さん、ありがとうございます。歩き方上手です。

今日は、担当の教員も一緒について歩きました。

さようなら。また明日。元気に登校してくださいね。

第一小学校では

これからも、子どもが安全で安心な学校生活を送ることができるよう最善を尽くしてまいります。

中学生の力を借りて ー一小・一中一貫教育あいさつ運動-

実は、一ヶ月ほど前に開催した「一小・一中合同研修会」において、一小も一中も「あいさつ」のできる学校にしていこうという話がありました。

本校の子どもたちにも常々「あいさつの大切さ」を伝えてきているところです。

そんな中、今日から3日間。本校を卒業し第一中学校に通うボランティア委員会の生徒が、朝のあいさつ運動を担当するボランティア委員会の小学生とともに昇降口に。

力強い援軍です。

小学校・中学校のボランティア委員会の児童生徒がそろいました。

そこへ。。。。

小学生の集団登校の列がはいってきます。

「おはようございます。」

どちらからともなく、でてきた気持ちのよい声!

あいさつで、心と心の通い合い。

今日から3日間、中学校の協力を得て、本校では「朝のあいさつ運動」を展開します。

気持ちのよいあいさつをお互い交わしながら、すがすがしい一日のスタートを切りましょう。

第一中学校の生徒の皆さん、母校、第一小学校の後輩のために協力くださってありがとうございます。

カルチャーパークで楽しもう ー特別支援学級校外学習-

楽しみにしていた今日この日。

あいにくの曇りでしたが、外で活動するには最高!

6日(火)。特別支援学級25名が郡山、カルチャーパークで校外学習を実施。

「友達となかよく」「使うときのきまりや時間を守り」「安全に気をつけて」施設の様々なアトラクションを楽しんできました。

以下、子どもたちの様子を紹介します。

① メリーゴーランド

入場門から入って最初にあるのが、遊園地定番のメーリーゴーランド。従って数あるアトラクションの中で、子どもが最初に利用したのがこのアトラクション。いい気持ちでのることができました。(^_^)/

② サイクルモノレール

車軸の上を自転車でこいで一周。空中にあるので、空を走っているような気分。みんな楽しそうに乗っています。

③ ゴーカート

今回、子どもたちの一番人気はこれ。一人で車を運転できちゃうし。先生や友達と一緒にドライブできちゃうし。並んで2回のる人もいました。

④ グレートポセイドン

大きな船 ポセイドン号にのると船が大きく前後に揺れ出します。最高地点から低いところに向かうとき、落ちるような感覚になってちょっとスリリング。子どもは、へっちゃら、一緒に乗った大人がが大変だったようです。

⑤ パラトルーパー

キノコのような乗り物が、ぐるぐると回ります。高くなるとちょっと怖い感じになります、意外と子どもは涼しい顔で楽しそうに乗っています。

⑥ チェーンタワー

ブランコに乗ってぐるぐる回ります。スピードも結構出ますが、みてください。結構楽しそうです。

⑦ ジェットコースター

遊園地の花形アトラクションと言えばジェットコースター。結構怖がらずに子どもは乗っています。中には3回乗った子どもも。。。。すごい!

平日の午前中でしたので、施設はほぼ貸切状態。大満足の校外学習でした。

投稿者が周り切れず、観覧車やコーヒーカップの画像を取り切れず残念。

「友達となかよく」「使うときのきまりや時間を守る」「安全に気をつける」全部◎(二重丸)です。

笑顔がいっぱいはじけていました。(^_^)/

またいきたいですね!!”

いい顔パチリ!(^_^)

記念の集合写真です。

先生 よろしくお願いします ー特別支援教育支援員着任のお知らせ-

夏休みまであと2週間あまり。気温は上昇の一途をたどり、本格的な夏の到来もすぐそこまで近づいています。

さて、本日、本校に特別支援教育支援員が着任しました。職員には業間の休み時間に、児童にはお昼の時間、校内放送を使って着任のお知らせと紹介をしました。

「今日から着任しました支援員です。分らないことだらけですので、児童の皆さん、教室にお邪魔したときは声をかけて教えてくださいね。よろしくお願いします。」

と支援員のあいさつ。

児童の皆さんもはやく名前と顔を覚え、一緒に親しく生活できるようにしていきましょうね。

授業づくりで学校をつくる ー教育委員会管理訪問-

教育委員会では、管理訪問と指導訪問を毎年交互に実施しています。これは、学校の教育活動について視察してもらい、さらによい教育活動が実施できるようにしていくためのものです。

今日は、本校はその管理訪問の日。

校長・教頭との懇談のあと、教育委員会の関係の皆さんがすべての教室、授業の様子を参観しました。(すべての教室の様子を掲載できずすみません)

市の重点施策「授業と授業研究を第一優先にした学校づくり」をうけ、本校では協同的な学びによる授業を全学級で日常的に実施しています。その様子をみていただいたところですが、参観した教育委員会関係の皆さんから子どもの様子や職員の姿について好評価をいただきました。

本校は市内でも一番歴史のある学校です。市民の皆さんは「本校には求めてやまない姿がある」と常々話をされています。パイロットスクールとして責任をもち、今後も「一人残らずの子どもが育ち、教師も育つ」学校の取り組みを進めていきます。

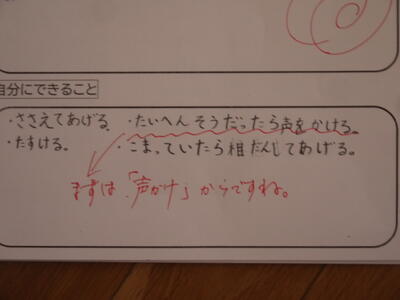

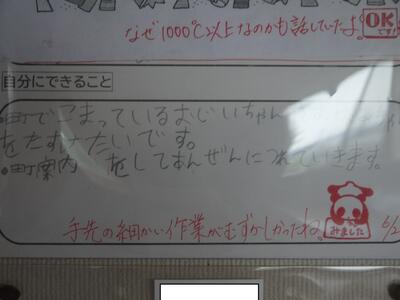

おじいちゃん、おばあちゃんの気持ちになって -高齢者疑似体験-

「人生100年時代」と言われています。高齢の方が生き生きと元気に過ごす時代がやってきています。そんななか、子どもを中心とする若い世代は、高齢の方々にどう接していけばいいのでしょう。お互いがお互いを尊重し合いながら有意義な時間をともに過ごしたいものです。

今日は、4年生の高齢者疑似体験。高齢の方の立場になって考えてみるよい機会。市の担当の方による出前授業です。

まずは、お話を聞きます。

高齢になると、どうしても思うように体が動かなくなりがちであること。目もかすんで見えず楽なること。長く生き、社会や家族を支えてこられたのです。おじいちゃん、おばあちゃん、偉いですよね。

そんな中、自分たちもおじいちゃん、おばあちゃんの立場になってものを考えることができるよう、装具をつけてみることに。

肘のところにサポーターを巻いて。。。。

膝にもサポーター

おもりをつけた服も着てみよう。

厚手の手袋もつけて。

見えにくいよう、わざとサングラスときこえずらいようヘットホンも。

完成!

「うわぁ~(>_<)」

子どもは、かわりばんこに装具をつけ、校舎内を歩きます。

「あるきにくい(>_<)」

「だめだ、あるけない!」

図書室で読書にも挑戦!

「読めないです(>_<)」「ぺーじもめくりずらいです(>_<)」

折り紙も折れません。字も書きにくいです。

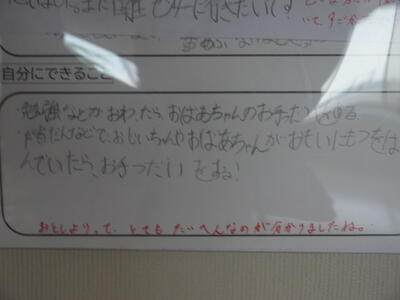

そんな子どもたちが、最後に高齢の方との接し方について考えました。

高齢者の方の気持ちになって、考えるよい機会となりました。市役所担当の皆様、ありがとうございました。

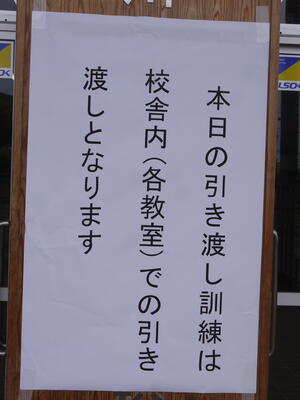

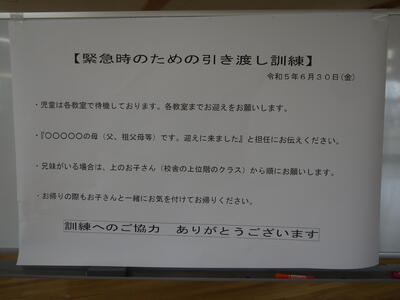

安全・安心な学校に -児童引き渡し訓練-

あってはならないことなのですが、例えば大きな地震が起きてしまったり、学校の近辺でよくない事件が起きてしまったりしたときに、子どもの命を最優先に守らなければいけません。

今日は、軌道引き渡し訓練。保護者の方に子どもを迎えに来てもらい、直接引き渡して一緒に帰ってもらいます。

外はパラパラと雨模様。計画では児童昇降口で訓練を実施の予定を変更。

このように。。。。

5時間目終了後、帰りの支度をして子どもは教室でまち、保護者の方が教室まで迎えに行き、担任が引き渡しを行うというもの。

保護者の方が迎えに来てくれました。

(教室で)「○○の母親です。連絡を受けて迎えに来ました。」

「ありがとうございます。」

どの学級もこんなやりとりをしながら、直接子どもを渡し一緒に帰っていただきます。

児童全員の引き渡しが終了したのは16時30分ごろ。

中には仕事を休んで来てくださった方がいたり、おじいさま、おばあさまが来てくださったりと、ご苦労をおかけしたご家庭もあったことと思います。

快く協力していただきましたこと、改めて感謝いたします。

何事がないのが一番で、この訓練が実際に生かされるようにならいことを切に望みながら、それでもやっぱり備えておくことは必要です。

実施した反省を生かし、次回はもっとスムーズな引き渡しができるよう、学校でも考えていきます。

ありがとうございました。

放送集会 -入賞おめでとう・歯のけんこう-

昼の給食後、月に1回程度テレビ放送による集会の時間を持っています。

まずは、コンクール等で入賞した児童の賞状伝達。校長が出張だったため、今回は教頭からの披露と伝達です。

入賞おめでとう。すばらしいです。さらに自分を磨きましょうね。

そして、歯科指導。テーマは「歯の健康」です。

突然ですが、養護教諭から質問です。

歯はなんのためにあるでしょうか?

みなさん、わかりますか???

正解は

① ものを食べるため

② 顔の表情をつくるため

③ 発音するため

です。

歯ってやっぱり大事です。

このことを抑えた上で、あらかじめそれぞれの子どもが普段学校で使っている歯ブラシを子ども自身にチェックさせます。

「毛先が広がっちゃっている人、いませんか???」

毛先が広がっていると、きれいに磨きたくとも磨けません。広がってしまう前に買い換えるなどしておくようにしましょうね。

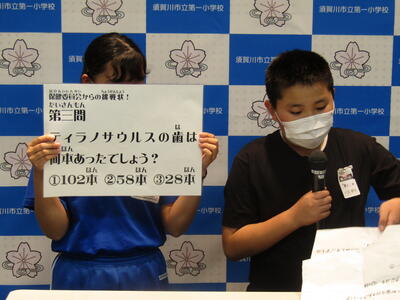

最後に保健委員会からの歯にまつわる3つのクイズです。保健委員会からの挑戦状です。わかるかな?

題1問 むし歯は「6・4・8」と書きますが、むし歯予防デーは何月でしょう?

①6月 ②4月 ③8月

第2問 歯より堅いものはどれ?

①鉄 ②金 ③ダイヤモンド

第3問 ティラノサウルスの歯は何本あったでしょう。

①102本 ②58本 ③28本

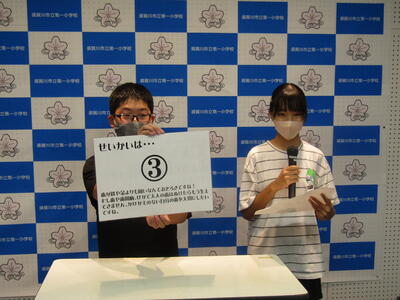

答えは、あえて示さずに。一小の子なら分かります。今度聞いてみてください。

ヒント 答えの画像です。(何番目の問題かは秘密です。) ↓

福島県須賀川市大黒町100

TEL 0248-75-2851

FAX 0248-75-2852

e-mail sukagawa1-e@fcs.ed.jp