2023年10月の記事一覧

授業づくりで学校をつくる ー3年 国語「ちいちゃんのかげおくり」の授業からー

(2週間ほど前の授業です。子どもと先生の姿がとてもすてきで、ぜひ紹介したいと思い、HPに掲載します。)

第一小学校は、授業づくりで学校をつくる取り組みに挑戦しています。

今回は、3年 国語「ちいちゃんのかげおくり(あまん きみこ作)」の授業。

この物語は長く3年生の教科書に掲載されている文学作品です。

授業は、本校の校内研修で開かれた授業で、本校教職員の他、研修センター指導主事も参観しました。

この作品の概要です。

第二次世界大戦の最中、ちいちゃん一家はちいちゃんとお父さん、お母さん、おにいちゃんと4人暮らし。あすはお父さんの出征。お父さんは家族に「かげおくり」の遊びを教えてあげます。足もとの自分の影をじっと見つめて10数え、空を見上げると影がそっくりに写って見えるというもの。「今日の記念写真だなぁ。」お父さんは出征していきます。

お父さんが出征後、家族は空襲にあいます。気がつくとお母さんもお兄ちゃんもいません。ひとりぼっちになったちいちゃんは、空腹に耐え、さみしさに耐え、そして、かげおくりをします。

さて、授業。

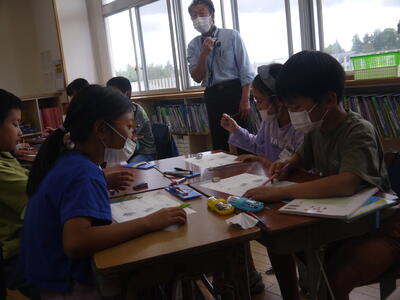

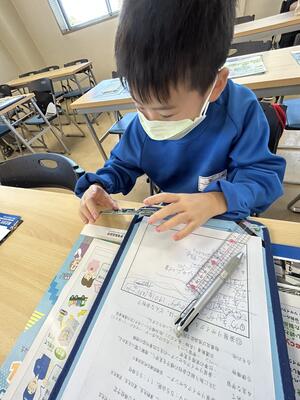

子どもたちは声に出して読みます。その声の様子から、何度も何度も読み込んできたことが分ります。

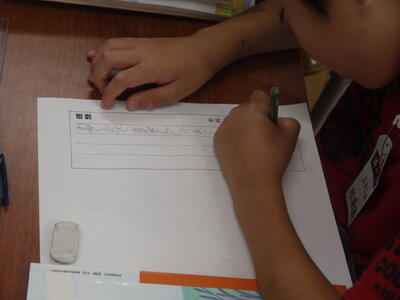

音読が終わると、「自分で読み取ったことを書き込んでいきましょう。」と先生。子どもは夢中。テキスト(文・ことば)と向き合い、どっぷりと物語に浸って、自分の考えを確かめたり新たな気づきを発見したり・・・。時折自分の考えを確かめるように友だちにささやく様子もみられます。

さて、12分ほど時間がすぎました。先生がうながすと読み取ったことを子どもは語っていきます。

まず子どもが注目したのは「空」。「青い空」ということば。

「空」という言葉がたくさん使われていること、しかもの空が防空壕の暗いイメージと違って「青い」ということ、そんなことから、ちいちゃんの気持ちに迫っていこうとします。

子どもの発言をよく聞くと「○ページの◎◎に」とか、「前には◎◎って書いてあったけど、」とかいう言葉が聞こえてきます。

これは、子どもがテキストを読みこんだ証(あかし)であり、テキストとじっくり向き合った証です。

そしてまた、友達の発言を聞いて「確かに」とか「違う」とか「えぇー!」とか言う言葉も聞こえてきます。

これは、聞き合っているという証であり、友達とつながっているという証です。

3年生でここまでできる様子から成長を感じます。

さて、子どもが語っている中で先生は一度だけこんな問いを子どもに投げかけます。

「ちいちゃんは家族にあえたのかなぁ。」

これに対しても子どもは、文章を手がかりに語っていきます。

「青い空から(声が)ふってくる。声が降ってくるって、変だよね。ちいちゃんにしか聞こえない声だ。」

「家族に会いたいっていうちいちゃんの気持ちがそういうふうに(そういう現象に)させたんだ」

と子どもたち。

すどいすごい。

参観者は子どもの読みの鋭さにびっくりさせられました。

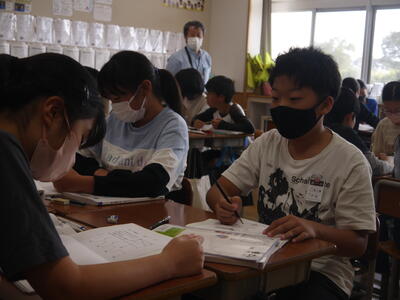

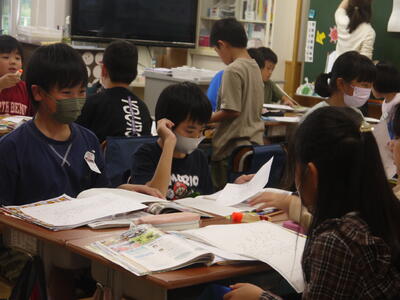

授業も後半、ちいちゃんは幸せだったのかどうか、この1時間の読みを振り返りながら子どもは自分の考えをノートに書き込み、友達と考えを交流していきます。

最後は全体で相互指名までできるようになっている子どもに驚かされながら話を聞きます。

「あえて幸せだったかもしれないし、でも(死んで)悲しかったかもしれない。」

「あえてよかったと思うけど、(ちいちゃんのような)こんな人は増えてほしくない」

「「きらきら笑う」「走って」とか。。。。自分が死んだと気付かなかったけどちいちゃんは幸せだったのかな。」

「戦争がなく平和な世界だったらと思う。」

様々な考えが子どもからでてきてそれもまたすごいなと感心。

最後は役割読みです。もう一度読んでこの時間の学びを確かめます。

力強い声に、子どもの深い学びが感じられました。

みどころいっぱいの授業。子どもの学びの様子と先生が子どもの学びを支え、授業を作っていく様子に引き込まれた1時間でした。

授業づくりで学校をつくる ー校内研修 「教室のインクルージョン」ー

第一小学校は、授業づくりで学校をつくる取り組みを行っています。

今日は校内研修の日。

本市教育研修センター、教育支援センターの指導主事4名が来校。

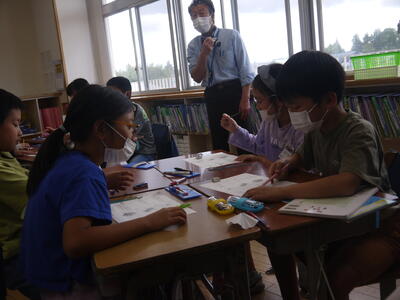

まずは、授業の様子を参観します。

授業の質を上げよう、こういう授業がしたいと全職員が一丸となって取り組んでいます。

離席してしまう子どももほぼいなくなり、学び合う姿がどの学級、どの授業でも見て取ることができます。日々挑戦、これを継続させること。このことを大事に職員は子どもと向き合い、授業を進めています。

特に、さくら、ひまわり学級の子どもの成長に、来校した指導主事のみなさんはびっくりしていました。

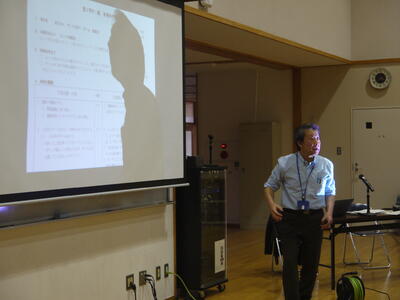

子どもが下校した後は、研修センター・教育支援センター指導主事と一緒に学びます。

お題は「教室のインクルージョン ー子ども同士がお互いに困らないためにー」

かつてNHKで放送された他県の小学校の授業や生活の様子の動画を見て、自分だったらどうするかを考えます。起きた事例の一番のポイントは「自信」か「確信」か。

一人一人に居場所があり、子ども同士が支え合い、全体で響き合う。

教室がそういう場所となるよう、本校職員は日々挑戦しています。

10月10日は三重県より本校の取り組みの様子についてみたいといってくる方がいます。それを知った近隣の学校から自分もも参加したいと話がありました。本校の授業の様子を見ていただくことで、来校される方に大きな学びがあるように願っていますが、同時に本校の子どもと職員にも大きな学びのある一日となるようにしていきます。

郵便局とカルチャーパークにでかけよう! その2 ー2年 生活科「みんなでつかうまちのしせつ」の学習よりー

秋晴れ。絶好の校外学習日より。

2年生が郵便局とカルチャーパークの校外学習に行きました。

これは、生活科「みんなでつかうまちのしせつ」の学習によるもの。郵便局や遊園地といった自分の生活になくてはならない施設(郵便局)や娯楽を通して生活を楽しくしてくれる施設(遊園地)の見学、体験を通してみんなで使う施設について理解するとともに、見学の中で規則や友だちとなかよくすることを学んできます。

郵便局で学んだ子どもは、次の目的地、カルチャーパークへ。

はやる気持ちを抑えつつ、まずは秋晴れの中、お昼ご飯。

お昼を食べ終わったら、さあ、お待ちかね。カルチャーパークで遊んでこよう。

「友達となかよくすること」「使うときのきまりや時間を守ること」「安全に気をつけること」が約束です。

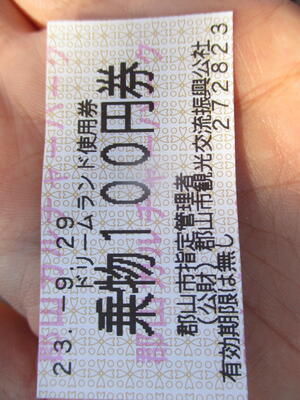

さあ、自分たちでチケットを購入して。

いざ、施設の様々なアトラクションへ!!

① メリーゴーランド

遊園地定番のメーリーゴーランド。いい気持ち~。(^_^)/

② グレートポセイドン

大きな船 ポセイドン号にのると船が大きく前後に揺れ出します。最高地点から低いところに向かうとき、落ちるような感覚になってちょっとスリリング。子どもは、へっちゃら、一緒に乗った大人は大変。

③ パラトルーパー

キノコのような乗り物が、ぐるぐると回ります。高くなるとちょっと怖い感じに。意外と子どもは涼しい顔。楽しいな。

④ チェーンタワー

ブランコに乗ってぐるぐる回ります。スピードも結構出ますが、へっちゃらです。

⑤ ジェットコースター

花形アトラクション、ジェットコースター。怖くないの?

⑥ 観覧車

高いところに到達したとき、思わず言いたくなることば。「みてぇー。ぼくたちのまち!!」

⑦ コーヒーカップ

子どもは大好きで、グルグル回すのですが・・・・。あんまり回すとよっちゃうよ。

⑧ 豆汽車

ドリームランド内をシュッシュッポッポ。

平日でしたので、施設はほぼ貸切状態。大満足の校外学習でした。

「友達となかよくする」「使うときのきまりや時間を守る」「安全に気をつける」全部◎(二重丸)です。

笑顔がいっぱいはじけていました。(^_^)/

またいきたいですね!!”

郵便局とカルチャーパークにでかけよう! その1 ー2年 生活科「みんなでつかうまちのしせつ」の学習よりー

秋晴れ。絶好の校外学習日より。

2年生が郵便局とカルチャーパークの校外学習に行きました。

これは、生活科「みんなでつかうまちのしせつ」の学習によるもの。郵便局や遊園地といった自分の生活になくてはならない施設(郵便局)や娯楽を通して生活を楽しくしてくれる施設(遊園地)の見学、体験を通してみんなで使う施設について理解するとともに、見学の中で規則や友だちとなかよくすることを学んできます。

1 郡山南郵便局

郡山南郵便局は、須賀川市から北に向かい郡山市に入ってすぐの安積町にあります。

用事がある人は、普段、カウンターのあるスペースしか入りませんが、今回は郵便局のバックヤードに案内してもらい、仕事の内容を教えてもらいながら実際の様子を見せていただきました。

広い空間に案内してもらいました。パレット(コンテナ)がいっぱい。

みんなびっくりです。

一体何をするところなのでしょう。

「あ!わかった。」

指さす先に「小名浜」の文字。

そうです。ここは配送先ごとに仕分けられ、これから運ばれていく小包を一時仮置くところ、仮置場です。

生鮮食品などは、冷凍・冷蔵が必要です。そんな小包はこちらで保管。大きな冷蔵庫です。

「ひぇー。寒い、寒い。」と子どもたち。

違うエリアに。

なにやらはがきを入れる機械が。入れられたはがきは、すっすっと送られていきます。

一体何の機械なのでしょう?

送られたはがきは、ここを通って、脇にあるいくつものはこの中にストンストンと入ります。

「あ!わかった。」

はこのラベルには地名(地区)が書いてあります。

そうです。ここははがきなどを振り分け、配送先ごとに仕分ける場所。機械は、書かれた郵便番号を瞬時に読み取る機械です。

郵便は、機械の力を借りてこうして仕分けられています。

ぼくも、遠くに住んでいるおばあちゃんにお手紙出そうかな。そのとき、ここを通っていくのかな。

そんな気持ちに子どもがなってくれたらうれしいです。

桜水健児 躍動 その2 ー岩瀬地区小学校陸上競技交流大会ー

昨日は速報で一日の様子をお知らせしました。

以下は、学校で撮った写真のうち、昨日アップでなかった競技やスタンドでの子どもの様子です。

ご覧ください。

「桜水(おうすい)健児」。

第一小学校は桜の木に囲まれていることや大黒池や釈迦堂川など水に囲まれていることなどから「桜水」とい言葉がシンボルとなっていて、よく使っています。

「桜水健児」とは力強い子ばかりを表しているのではありません。

桜の花ように鮮やかで、水の流れのようにしなやかで。。。

子どもの力が存分に発揮された一日でした。

桜水健児 躍動 その1 ー岩瀬地区小学校陸上競技交流大会ー

岩瀬地区小学生陸上競技交流大会。会場は鏡石町 鳥見山陸上競技場。

6年生全員が出場。一人一人のがんばりが光る一日となりました。

「100mB」。今までで一番の力強い走り。

自己記録を多くの子どもが更新しているはず。結果が届くのが楽しみです。

そして、各種目に出場した子どもたち。

力をだしきりました。

多くの種目で入賞者を出しました。中には1位となった子どももいます。(詳しい結果は学校だより、学年だよりでお知らせします。)

これだけの結果が出せたのは、もちろん努力して大会にのぞんだから。

暑い日も、風の強い日一生懸命練習しましたね。

でも、それだけではありません。

スタンドから力一杯応援する子どもや先生、保護者の方。

子どもはこの声を力に変えて競技にのぞみました。

子どもや先生、保護者の方は声を出し、出場している子どもの背中を押し続けます。

そのことを一番近くで見守り、感じた先生。

大人を泣かせてしまうほどのすごい力を6年生は持っています。

だからみんな、自信を持って。みなさんは何でもできるすごい力があるのです。

一人のがんばり。

一人じゃない。みんなが応援してくれています。支えてくれています。だから一人でも頑張れるのです。

6年生のものすごい力を見せてもらいました。

青空の下、記念写真

写真の記録はまだまだたくさんあります。後日また、皆さんに躍動の様子をお伝えします。(その2へ続く)

持てる力を存分に! ー岩瀬地区小学生陸上交流大会壮行会ー

「明日の陸上交流大会は予定どおり実施します。」という連絡がありました。

いよいよです。

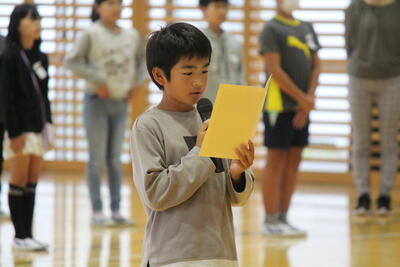

今日のお昼の時間、6年生の壮行会を行いました。

選手入場!

二学期の始めから真摯に練習に取り組んできた6年生選手の入場です。

壇上に選手が整列。

校長の話に続き、選手の紹介がありました。

5年生代表から6年生へ激励と励ましの言葉が贈られます。

6年生のみなさんが大会に向けて練習に励む姿を見てきました。真剣に練習する皆さんがかっこよくて教室の窓からいつも見ていました。

いよいよ本番ですね。これまで練習してきたことを自身に変えてベストを尽くしてがんばってください。僕たち在校生は皆さんの健闘を祈って学校からエールを送り応援しています。

そして、気持ちのこもった力強いエールのプレゼント。

フレー!

フレー!

一小!!

6年生からは「力一杯がんばってきます」とお礼と感謝の言葉が。

明日は何とか天気は持ちそうです。

選手の皆さんのことを学校全体で応援しています。最高の記録をめざしてがんばりましょう。

リサイクルって? ー4年総合的な学習の時間「できることから始めよう」の学習ー

総合的な学習の時間での学習は見つけた課題について解決方法を考えながら探究的に学んでいきますす。

4年生は、「身の回りの環境」に問題意識を持って学習を進めています。今回の学習の場は「釜屋リサイクルセンター」。

古くなったり壊れたりして廃棄された車や家電製品などのゆくえについて体験的に学びます。

人数が多いため、ご厚意に甘えて時間差をつけて子どもたちは訪問。おかげさまでたっぷりと学ぶことができました。

以下に学習の様子をお伝えします。

釜屋さんについて最初に通されたのが会議室。釜屋さんで行っている事業の概要に説明を受けます。井亜大太パンフレットを読み、会社の方の話を聞きます。

ポイントはリサイクル。

古くなったり壊れたりして廃棄された車や家電製品は単に捨てるのではなく、「リサイクル」すること。ちょっと難しいけれどリサイクルは日本語になおすと、「再生利用」「資源再生」「再資源化」「再生資源化」などということです。

さあ、事業所の中を見せていただこう!

作業所に入る前にまず目にしたのは古タイヤ。ゴミにして捨てるのではありません。もう一度加工し直して再生タイヤにしたり、石炭に代わる燃料として利用したり。。。

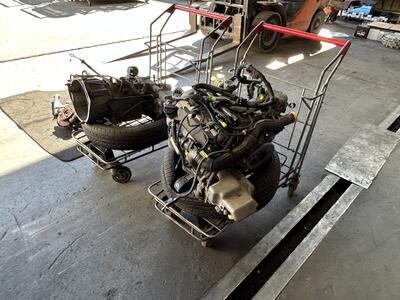

廃車となった車発見!

どうなるのでしょう。。。

車は、修理するとき交換が必要になった車に使えるよう、使えそうなものを分解して取っておきます。

この車どこが再利用できるかな?作業をする方が再利用し、使えそうな部品を外していきます。

ドア

エンジン

バンパー

再利用できないものは取り外します。

エアバック

再利用できそうなものを取り外した後の車

あ!!

あ!!

あー!!

車は他の鉄くずと一緒にプレスされ、大きな塊になりました。これらは、別の工場で形を変え新たな形となって生まれ変わります。

廃棄されたテレビ、エアコン、洗濯機などの家電。

分解したときの部品の様子です。

これらも車と同じ工程をたどります。再利用できる部品を取り外し、部品ごとに分別。

最後のこった部品はもう一度新たなものに生まれ変わります。

プラスチックも一度細かくされて、今度は別の形になって、皆さんの手元に。

資源を無駄ににしない、地球の環境を守る。

釜屋さんの見学を通して、大切なワードが子どもたちの頭に浮かんできました。

よい学習ができました。

よい教師に ー教育実習の先生 実習終了のあいさつー

9月の初めから4週間。

第一小学校での実習を本日終えた実習の先生が全校生におわかれのあいさつをしました。

みんなが声をかけてくれたこと、自分の授業を真剣に受けてくれたことなど感謝の気持ちがいっぱいでした。また、休み時間一緒に遊んだことで、日焼けしたことを大学に戻ったとき、がんばった証(あかし)として大学の先生や友達に話すことも話してくれました。

本校を卒業した先輩でもある実習の先生。

一緒に遊んで、一緒に学習して。。

一生忘れないとも話してくれました。

今後ますます勉学に励み、よい教師になることを第一小学校の児童、教職員全員が願っています。

4週間お疲れ様でした。そして、ありがとうございました。

授業づくりで学校をつくる ー校内全体研修ー

第一小学校は、授業づくりで学校をつくる取組みを職員一丸となって推進しています。

26日は、須賀川市授業アドバイザーが来校。午前中、全クラスを参観。

各学級の授業の様子です。(しゃしんをとることができなかった学級はごめんなさ

ご覧のとおり、

本校では全学級で、ほぼすべての教科、すべての授業でペアもしくはグループによる学習が進められています。特別支援学級などの少人数の学級では、教師が教師ではなく、子ども(の役)になって子どもの学びをささえるなどの実践も行うようになりました。

この実践を継続したことにより、授業が変わり、子どもが変わり、そして学校もずいぶん変わりました。穏やかに学び合う様子があちこちで見られています。

午後は、中心授業の実施。。全職員が授業を参観し、学び合う時間です。

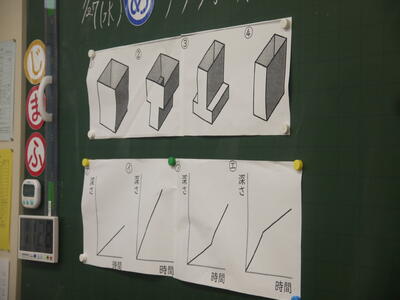

1年生 国語 やくそく(物語)の学習。

木の葉(エサ)のとりあいで、けんかをしていた3匹のアオムシが木のてっぺんに行ったとき、遠くに見えた海を見て、けんかしていることも忘れ、「チョウになったら、一緒にあそこ(海)に行こう」と約束をするという物語。

も緒方理を読んで、文章や言葉から考えを広げたり深めたりさせたいと考えている授業者。

授業が始まり、声に出して読ませます。

一斉読み。「○」読みと読み方を変えながら何度も何度も読みます。友達が読んでいるとき読んでいる文章を指でなぞるここ出てきます。

15分ほど読んだでしょうか。

「気になるところに線を引いてみましょう」と先生。

子どもたちは、一人で読み返しながら教科書に線を引いていきます。

次の15分間で、線を引いたところを出し合いながら全体で読みを深めていきます。

そして、最後はもう一度音読。

参観する職員も子どもの姿をみて、学ぶことの多い1時間でした。1年生でもここまで学び上手になっていることにびっくりです。

放課後、職員でリフレクション。

1年生の発達段階を踏まえたペア学習のありかたと国語の授業のつくりかたについて職員同士で、学び合いました。

一小は授業の質の向上をめざし、さらに授業づくりで学校をつくる取り組みをしていきます。

福島県須賀川市大黒町100

TEL 0248-75-2851

FAX 0248-75-2852

e-mail sukagawa1-e@fcs.ed.jp