2024年1月の記事一覧

授業づくりで学校をつくる ー2年 算数「1000より大きな数」の授業からー

第一小学校では、授業づくりで学校をつくる取り組みを行っています。

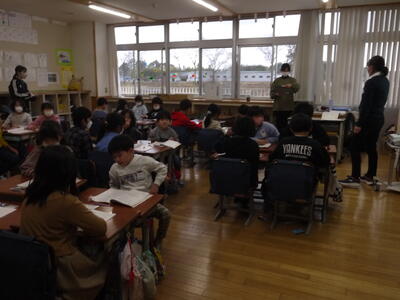

今回は2年生の算数「1000より大きな数」の授業を職員で参観しました。

さて授業。

この日の授業は、「数直線に実際に数を置き、そのよさついて理解すること」「大きな数の構成に問題を解きながらついて考え理解すること」ことの2つがねらいです。

授業が始まると教師は早速今日の問題を提示します。

「線に数を置こう」

数字をいくつか示し、数直線に置くという問題。

数の大きさにあわせて数直線上の正しい位置に置くことで、数の大きさの概念を知るとともに数直線を使うよさについても理解することができます。

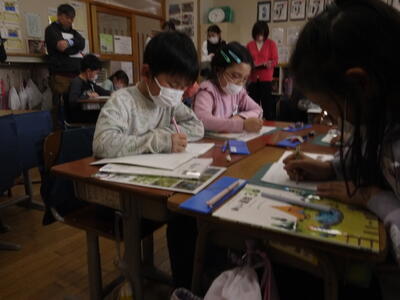

きわめてシンプルに課題を提示し、すぐに問題を提示。子どもたちは問題と向き合います。

復習に時間をかけないこと。そしてできるだけ早く活動にはいること。こうすることで子どもは意欲を失わず学習に取り組むことができることを子どもの学びから学び、第一小学校では授業に生かしています。

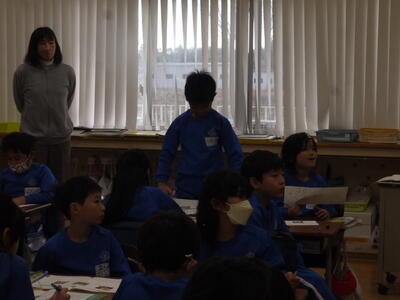

最初は静かにスタート。授業ではよく見られる光景。真剣であればあるほど子どもはこういった姿となります。

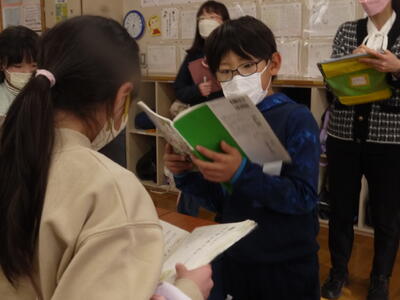

少し時間が経つと、子どもたちがひそひそと話し合い出します。

「ねぇ、できた?わかった?」

「わぁ、おんなじ答えだ。あってるってことだよね。」

友だち同士で支え合い学び合うこと。この姿を大切にしながら授業づくりをしてきたので、一小の子どもは学び上手です。

授業がスタートして15分ほどたった頃、授業者は、子どもができたと判断し、学習活動を切り、「答えを確認していきましょう」と子どもたちを引き取ります。

答えは、すべての子どもができていたことから簡単に確認で済ませます。

この段階で、授業のねらいはほぼ達成。さあ、ここからはチャレンジ問題。

子どもが大好きで楽しみにしている時間です。

探究と協同による学びが必要になってくるこの問題を解く時間を、どの教科、どの時間でも本校ではとても大切にしてきました。そして、その結果、子どもの力は着実に伸びています。

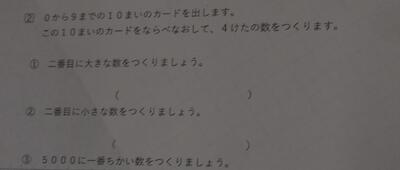

今日の問題はこれ。

・ 0~9までの10枚の数のカードから4枚を取り出し、できる数字のうち二番目に大きな数???

・ 同じく、できる数字のうち二番目に小さな数???

・ 5000に一番近い数???

さあ、困った。。。

「一緒に考えよう!」

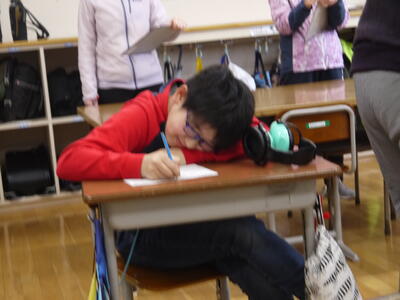

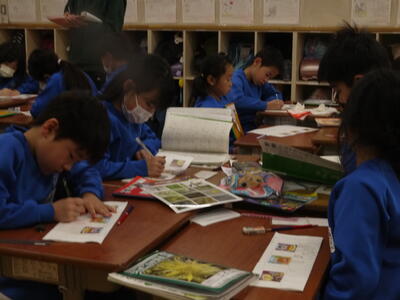

友だちと支え合いながら、探究と共同による子どもの学習が始まります。

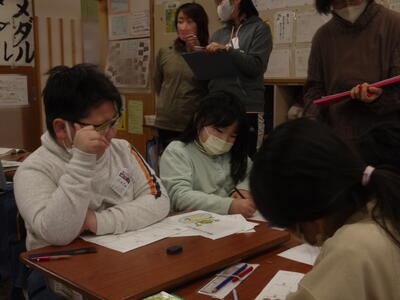

写真を見ただけで夢中になっていること、意欲的であることがわかります。

子どもたちとてもすばらしいです。

こういった考える活動を積み重ねていくことで、子どもはますます伸びていくでしょう、

子どもたちの学びの姿に感心することしきりでした。

えらいぞ、2年生。立派になりました。

ますます頑張っていきましょう。(^_^)/

授業づくりで学校をつくる ーさくら1組・2組の算数の授業からー

第一小学校は、授業づくりで学校をつくる取り組みを行っています。

そして、授業の質を上げようと特別支援学級でも挑戦が始まっています。

友だちと関わりあい学び合うことで、最初は喧嘩してしまうのではないか、教室を飛び出してしまうのではないかと心配していましたが、むしろ逆。学び合う姿が支援学級のどの学級、どの授業でも見て取ることができるようになり、落ち着いたよい雰囲気の中、授業を進めることができるようになってきました。

日々挑戦、これを継続させること。このことを大事に職員は子どもと向き合い、授業を進めています。支援学級でも「協同的な学び」をめざし、折に触れ、市教育研修センターの2名の指導主事に月に1回程度来校願い、授業を参観の上、リフレクションをとおして授業の質を上げる機会を持っています。

そんな中、この日は校内の研修。

さくら1組、2組が授業をひらき、子どもの様子から職員が学びあう機会とします。

さくら2組 算数。さくら2組は1年生から4年生まで計6人の構成です。。

そんな中で、教師が出した課題は

3×2の計算をしよう

え?

1年生できるのかな?3年生や4年生は分かるんじゃないのかな。。。。と思って授業を参観している と。。。。

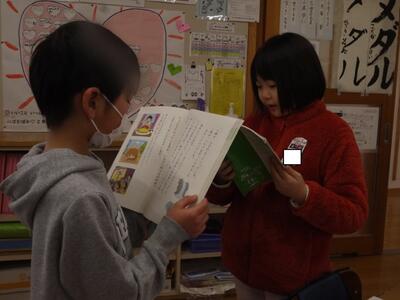

1年生も数の構成を理解しながら、3が2個分、3+3で計算できるのです。

そして、3年生、4年生は1年生、2年生に教えながら学び直しをしています。

これまでの特別支援学級の授業は、個人ごとに課題を与え、教師が一人一人を支えながら課題を解決させていくというやりかたでした。

それが一転、子ども同士で支え合い学んでいくのです。そしてそれができるのです。

すばらしいですね。

そして、それで終わりではありません。

発展的な学習(ジャンプ)にも挑戦!!

一方、さくら1組 同じく算数。さくら1組は3年生、4年生、6年生の計6人の構成です。。

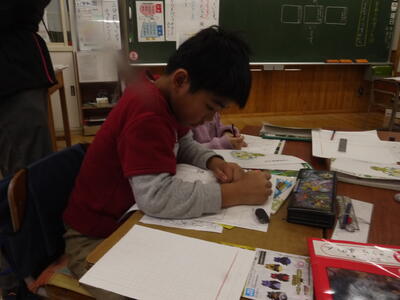

こちらは、まずは従来どおり、それぞれに課題を出し学習に取り組みます。

じっくり考え、一人で夢中になってやる。飽きてしまう子も一人もいません。

シーンとした教室で鉛筆の音だけがカリカリと聞こえます。

これもすごい!

後半は共同(協同ではなく)で学ぶ活動を取り入れます。

共同作業の場としてつくってある後ろの大きなテーブルに子どもたちがあつまります。

そして、具体物を使って数の構成を共同で作業しながら確かめていきます。

子ども一人一人の特性を考慮しながら、よさを生かし、友だちと関わり合うことで、一人一人に居場所ができました。担任は、協同的な学びによる授業への挑戦の時期が来たことに気付いています。

参観した職員は、特別支援学級の子どもの成長にびっくり。

支援学級がどんどん変わっているからです。

教師はさらに子どもが伸びるよう、挑戦を今日も続けています。

予防戦隊フセグンジャー! ー放送集会 感染症の予防ー

第一小学校では、月に一度、放送による集会を行っています。

コンクール等の事務局から届いた賞状等の伝達のほか、生徒指導担当や児童会会担当、保健担当などから子どもに話をする機会をもっています。

今回の放送集会は、賞状の伝達から。

「明るい選挙啓発ポスターコンクール」「地区音楽祭(第三部創作)」で入賞した児童です。「地区音楽祭(第三部創作)」は代表による表彰です。

おめでとうございます。

そして

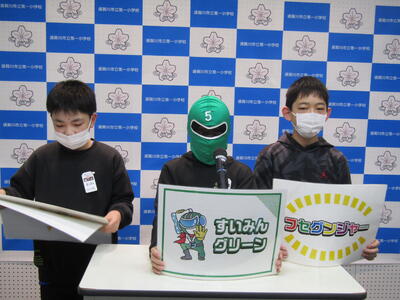

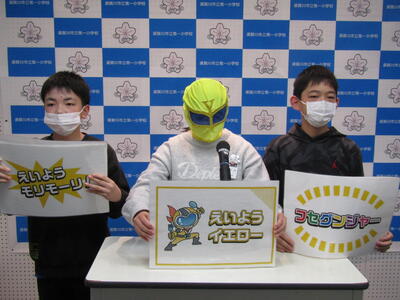

校長の話に続き、満を持して、ついに登場!

予防戦隊 フセグンジャー!!

感染症がまだまだはやっている昨今、一小の子どもの健康を守ってくれる7人のヒーローです。

それぞれの名前と必殺技を紹介しましょう。

1 マスクレッド

○ 必殺技 お口バリーア

ゴホゴホ、コンコン、ハクション!そんなこがいたらすぐにマスクを装着させます。ウイルスは飛ばさせないぜ!

2 すいみんグリーン

○ 必殺技 すやすやグッスーリ

早寝、早起きは絶対に守らせます。規則正しい生活リズムで疲れなんか残させないぜ!

3 うがいブルー

○ 必殺技 上向きガラガーラ

上を向いて、うがいガラガラ攻撃!喉からのウイルス侵入を阻止!

4 えいようイエロー

○ 必殺技 えいようモリモーリ

三度の食事、赤・黄・緑の栄養バランスのとれた食事を届け、ウイルスに負けない体にさせます。

5 手あらいピンク

○ 必殺技 あわあわアタック

指先から手首、指の間まで石けんでしっかり洗わせます。ウイルスなんてさようなら~!

6 うんどうパープル

○ 必殺技 きたえてグレード

運動させて体を鍛えさせます。外が寒くても減っちゃらさ。体を鍛えているからなのだ!

7 かんきホワイト

○ 必殺技 さわやかトルネード

寒いからといって締め切っていてはダメだ!窓をあけてきれいな空気を入れさせるぞ!

一小の児童の皆さん。

予防戦隊フセグンジャーは、ほら、みなさんのすぐそばにいます。なにかあったらきっと助けてくれるはず。

でも、フセグンジャーの手を借りずとも、自分で予防に努めたいですよね。

予防に努め、感染症にかからないように、この冬を乗り切ろう!!

フセグンジャーのみんな!

放送集会に出演ありがとう。

これからも、一小の子どもの健康を守ってくださいね。

雪でたのしもう ー一小ノ子、雪ニモ負ケズ、寒波ノ襲来ニモ負ケズー

校門の入り口の掲示が変わりました。

一足早く、2月、節分です。

本校の職員の力作です。来校の際はぜひご覧ください。

この冬一番の寒波襲来。

県内でも広く雪が降りました。

私たちの住む須賀川も雪が降りました。

そんなわけで、休み時間は雪遊び。

子どもは寒さなんかに負けません。

そして、

さくら、ひまわり学級の子は大好きな雪遊び再び!!

楽しかったけど、前回積雪があったとき、「次に雪が降ったらでっかいかまくらつくるんだぁ!」と意気込んでいただけに期待より少ない積雪にちょっと残念そうでした。

だいじょうぶ!きっとまた降る!でっかいかまくらが作れるくらいの雪がきっと降るから。

楽しみに待ちましょう。

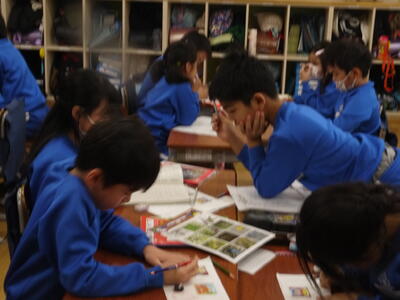

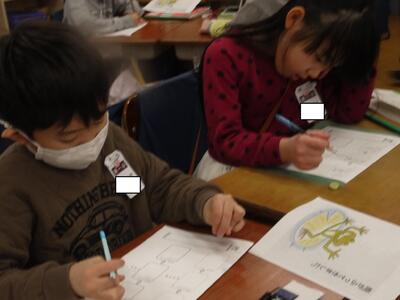

授業づくりで学校をつくる ー3年 算数「考える力をのばそう」の授業からー

第一小学校では、授業づくりで学校をつくる取り組みを行っています。

今週は見合う、見せ合う授業が続きます。

22日は3年生の算数「考える力をのばそう」の授業を職員で参観しました。

授業の様子です。。

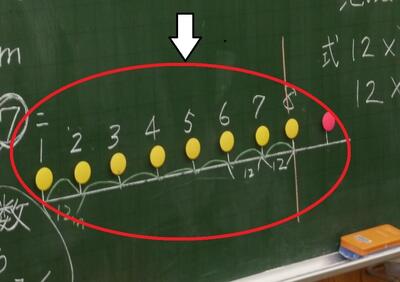

この日の授業は、「木の数と間の数の関係に着目して、図を使って問題場面を整理し、式の意味を考えながら答えを導くこと」がねらいです。

授業が始まると教師は早速今日の問題を提示します。

問題はこちら

まっすぐな道に12mごとに木が植えてある。1本目から8本目までの長さは何mか。

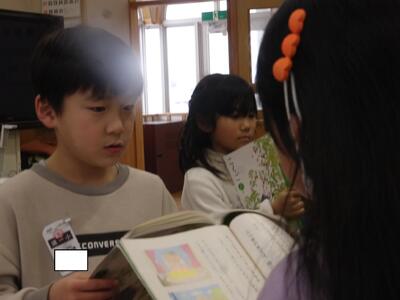

約5分弱で話を済ませ、子どもたちは問題と向き合います。

そして「そんなのかんたん!」と子どもたち。

答えは・・・・

12×8=96 答え 96m

一件落着。。。。

が、そこで教師が「違っていますね。」とひとこと。

「え?」

あ然とする子ども。次の瞬間、

「どこがちがうんだろう。。。。」と子どもの心が動き出します。

1分ほど経ったとき、ある子がつぶやきます。

「わかんなぁい。・・・そういうときは図をかけばいいんだ。」

そして、一人で、あるいは」となりの友だちとぼそぼそささやき合いながら子どもは学んでいくのです。

友だち同士で支え合い学び合うことをこの一年間大切にしながら授業づくりをしてきたので子どもはすっかり学び上手になりました。

すばらしいです。

そして、図をかいたらすぐに気付きました。

「木と木の間だから、8本木を植えたということは木の間は7つだ。12×7=84 答え 84m!」

確認のために黒板の前に出て発表する子どもはもちろん、それを聞く子どもの姿もすばらしい。すごいですね。

このあと、授業はさらに進み、「丸い池の周りに12mおきに木を8本植える。池の周りは何mか。」に挑戦します。

子どもは難しい問題にチャレンジすることが大好き。繰り返し挑戦させることで子どもの力はめきめきと伸びてきました。

写真を見ただけで、子どもが夢中になっていることが分ります。

参観した職員も、子どもたちの学びの姿に感心することしきりでした。

3年生のみなさん、すばらしいです。

もうすぐ4年生。りっぱな4年生になれそうですね(^_^)/

授業づくりで学校をつくる ー5年 算数「くらべかたを考えよう」の授業からー

第一小学校は、授業づくりで学校をつくる取り組みを職員一丸となって推進しています。

今回は 5年 算数「比べ方を考えよう」の授業を紹介します。

いよいよ内容が難しくなってきた高学年の算数。この単元は「二つの数量の関係について、割合を用いた比べ方や百分率の表し方などを理解し、割合を用いて比べたり割合や百分率を求めたりすることができるようにする」ことがねらいです。

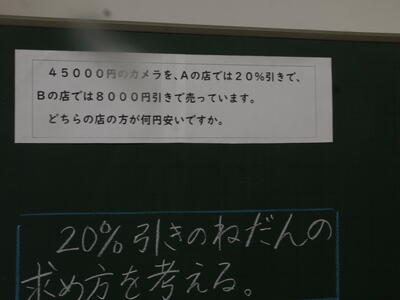

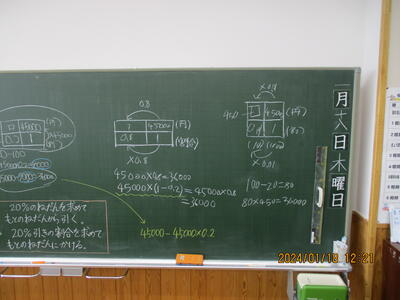

お題はこちら。

45,000円のカメラをAの店では20%引きで、Bの店では8000円引きで売っています。どちらの店の方が何円安いですか?

授業が始まり、授業者はごく簡単に問題を説明。

できるかな?

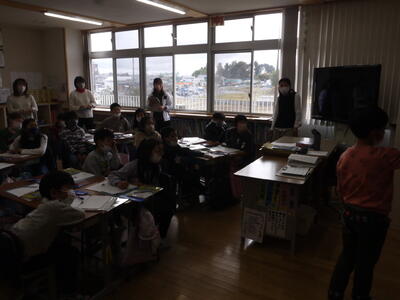

子どもたちは早速問題に取りかかります。

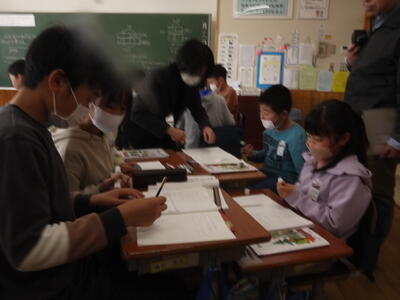

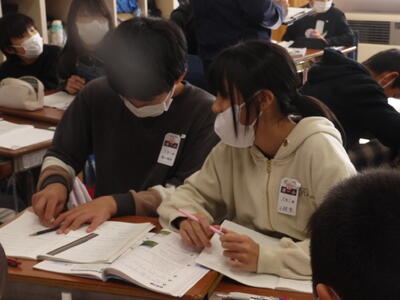

授業での子どもたちの様子から気付いたことがあります。

それはこの学級の子どもたちが、お互いに「一人も一人になっていない」ということ。

もちろん、問題の解決にあたっては、一人一人が夢中になってとり組むのですが、分からなくなってしまったとき、できた答えを確認したいとき、必ずグループの誰かが寄り添うのです。

その合図の言葉が「ねぇねぇ、教えて」とか「どうやるの?」とか 「ここから先がわかんない」と・・・あるいは、「答えあってるか確かめさせて」なんて声も聞こえてくるのです。

学び会うときは“探索的な会話”が重要で、その会話の第一声としてこういう言葉が自然と聞こえてくる学級に5年生は大きく育ちました。

だから、参観している職員もとても居心地よく授業を参観できるのです。

すごいですね。5年生。

20分ほどで、解く時間は終わり。

答えを確かめていきます。

ここでも驚かされたことがあります。

一人の子どもを授業者が指名すると、指名された子どもは前へ行って黒板を使いながら説明を始めるのですが、それを聞いている子どもたちの姿が真剣そのものなのです。だれひとり参加していない子どもがいないのです。

そして、授業者は・・・・

あれ???

授業者は参観者の中に混じって子どもの様子をじっと見守っています。

なんと、発表する子どもの会話は直接聞いている子どもへと伝わり、自分たちでつながりながら授業を進めているのです。

こんな、成長したこの学級の子どもの様子を参観者一同、驚きと賞賛の気持ちで見みていました。

確かめが終わったところで。。。先生がとびきりの問題を出しました。

「おまたせしました。ジャンプ問題です。」

難しい問題に挑戦することって、子どもたちにとって決していやなことではなく、むしろ挑戦する楽しさの方が勝っているのでしょう。みんなニコニコです。

お題はこちら。

2,400円の2割増しと、4,000円の □% 引きは同じ金額です。□ に当てはまる数字は何でしょう。

プリントが配られるやいなや子どもたちは問題に飛びつきます。

今度もできるかな?

考えるのは自分。でも、確かめたいとき、困ったときはまず友達に聞いてみよう。そして、一緒に考えてもらおう。

もうちょっと時間がほしかった子もいたようですが残念。ここで終了。

ジャンプの問題の考え方と答え合わせは、つぎの時間に持ち越しとなってしまいましたが、子どもの飛躍的な成長とそれを支え続けてきた授業者(担任)のがんばりを感じ取った1時間でした。

まだまだ伸びるぞ 5年生。

たった1時間の授業。でもそれは日々の積み重ねがあっての1時間です。

5年生の限りない、さらなる飛躍の可能性を感じています。

授業づくりで学校をつくる ー2年 国語 「様子を表わすことば」の授業から②ー

第一小学校では、授業づくりで学校をつくる取り組みを行っています。

今回は2年生の国語「様子をあらわすことば」の授業の様子を紹介します。

この授業は、数日前HPで紹介した授業をさらに進め、職員の校内研修として実施したものです。(従ってサブタイトルに②とついています。)

授業の様子です。

前回もお知らせしたとおり、この単元の学習は、「様子を表す言葉」について考え、言葉の感覚を磨くことがねらいです。たとえば、土砂降りの様子は、どんな様子かを表すとすれば「雨が激しくふる。」になり、「激しく」をどれぐらいかを示すオノマトペを使えば「雨がざんざんふる。」となり、さらに比喩表現を使えば「雨が滝のようにふる」となります。

これらを自在に使えるようにしながら語彙を増やし、言語感覚を広げていきます。

前回の授業からさらに進めているので、提示する課題も少しひねってあります。

国語は、文字との対話が基本です。

つまりは読むこと。最初の10分はテキストを繰り返し読み、文字をとおして教材と向き合う時間を必ずつくる。

国語の授業の基本です。

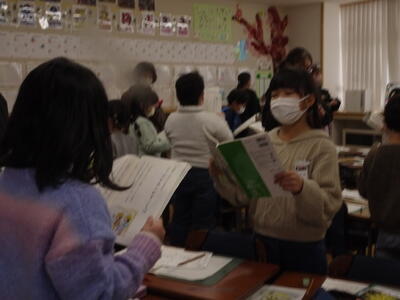

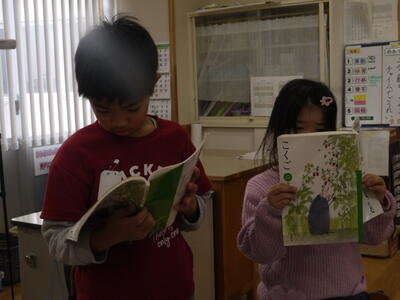

子どもたちが音読する様子です。写真から真剣な様子をぜひ感じ取っていただければ幸いです。。

時間が経ち、子どもが十分読み切ったと感じたところで「やめ。」と教師。

教師は早速今日の課題(問題)をだします。

課題(問題)はびっくりするもので、同時にわくわくするものでした。

「ヘビが出ました。」といって、教師はカエルが震えている絵を掲げます。

「ヘビが出たこと」、「カエルが震えていること」の事実をもとに子どもは

○○○カエルが(は)▲▲▲▲震えてています。

の○○○○や▲▲▲▲に「どんな様子か」「どれぐらいか(オノマトペ)」「適切な比喩表現」を使って文を作っていくというのが課題です。を使えば「雨が滝のようにふる」となります。震えてています。

プリントを配布すると子どもはもう夢中。この一年、ペアでの学習を大切に授業をしてきた成果が子どもの姿となってあらわれています。

10分ほど経ったところで子どもの学習を教師が引き取り、作った文をみんなで出し合います。

なれてきたところでもう一問。

教師は「雨がふってきました」と言って、カエルが喜んでいる絵を提示します。

同じようにして、

○○○カエルが(は)▲▲▲▲喜んでいます。

の文をつくります。

できるかな??

前の国語の時間も相でしたが、子どもは学び方がとても上手になり、しっとりした雰囲気で学べるようになっていることが実感できます。

すばらしいです。

最後は、もう一度テキストを音読。

1時間学習したら、音読の声もさらに力強くなりました。

すごいなぁ。2年生。

きっと立派な3年生になれますね。(^_^)/

雪でたのしもう ー1年 生活科「ふゆをたのしもう」 特別支援学級 自立活動からー

暖冬の影響のためか、今年はここまで雪が降った日は数えるほど。

雪遊びを楽しみにしている子どもにとってはちょっと物足りない今年の冬となっています。

そんな中、火曜日。

待望の雪がふりました。

支援学級の教室の前の犬走りにも、なぞの小さな雪だるまが出現!

雪はけっしてたくさん降った訳ではありませんが、待ちきれない、

教師は子どものソワソワをしっかり感じ取ってこう言います。

「みんな、行く???」

子どもは一斉に大喜び。

「行きまーーす。」

特別支援学級は観察池の周辺へ。少ない雪でもかき集めれば多くなる!!

みんなで雪を集めます

中にはこんな力強い人も。さすが6年生。

パワー!!

集めた雪で思い思いに雪遊び。

雪合戦をしたり。

でっかい雪玉完成!!

雪玉から身を守る盾 無敵です。

かまくらをつくったり。

小さくても、まあいいではないですか。一生懸命つくったのだから。きっとこの先大雪が降るはず。そうすればすごくでっかいかまくらをつくることができるから。

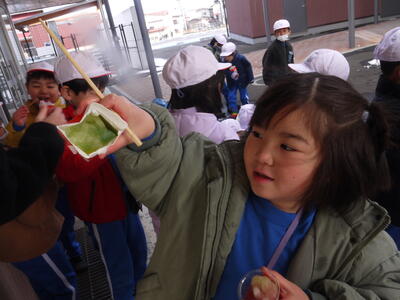

一方 こちらは一年生。

一年生は生活科「ふゆをたのしもう」で色の付いたシャーベットづくりに挑戦。

上手にできました。メロンのシャーベットのようです。

こちらはブルーハワイ?

そして、レモン??

あっという間に雪は溶けてしまって十分な活動ができず残念でしたが、やっぱりこの先大雪の日があるはず。そのときは思う存分シャーベット作をして楽しんじゃいましょう。

朝の集団登校を安全に ー登校班会議ー

第一小学校では、毎朝、集団登校を実施しています。各方部ごと決まった時間、決まった場所に集合し6年生の班長を中心に集団で登校することをずっと続けています。

登校の途中では、地域のみなさんが立っていて子どもの安全を見守ってくれています。もちろんボランティアであり、本当にありがたいことです。

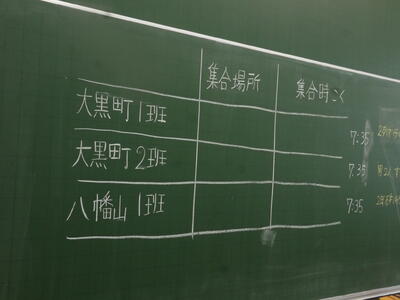

さて、この日は登校班会議。会議の目的は、これまでの反省と新しい組織づくり。

いつもの様子から改めて集合時間や集合場所を確認し、反省点などを出し合うとともに、卒業する6年生が抜けるため、新6年生を中心とした新しい組織づくりをしていきます。

そして、いよいよ6年生の卒業が迫ってきている中、班長や副班長を5年生にバトンタッチし、これまで班長や副班長をつとめてきた6年生にアドバイスをしてもらいながら2月の終わりから約1ヶ月間、実際に集団で登校するようにします。

4月になると1年生も入学してくることから新6年生はしっかりと役目を果たすことが期待されます。

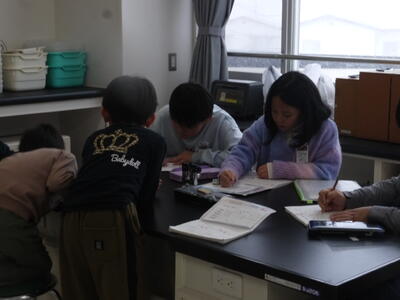

各登校班の会議の様子です。

会議では、担当の教師が子どもに話をしたり

細かい方部ごとに集まって反省を出し合ったり

6年生が抜けた後の新しい組織を確認し、班長、副班長をきめたり

時間の中でやることはいっぱいあります。

すべては、みんなが安全に気をつけて無事に登校できるようにするための会議。

6年生を中心とする班長、副班長のみなさん、これまでありがとう。そして、もう少しよろしくお願いします。

5年生を中心とする新班長、副班長の皆さん。6年生の姿をしっかり見習って。1年生も入ってきます。これからどうぞよろしくお願いします。

雪かきをありがとう ー朝の雪かき自主的にー

今朝は道路がうっすら雪化粧。

子どもが登校してきます。

子どもは元気。寒さなんかには負けません。

そんな中、はじまった子どもの活動

雪かきです。

第一小学校は、先生に指示されるわけでもなく、6年生の子どもを中心に、ときには4年生、5年生も参加して

時間のある子どもが雪かきをしてくれます。

昇降口付近は北側にあり、校舎が邪魔をして日の光があたらず、雪が降ったらすぐに片付けないと雪が凍ってしまい危険です。

雪かきをしてくれた児童の皆さん、ありがとう。

時間がなくできなかったところは、支援学級の皆さんが引き継いでやってくれました。

ありがとう。みんなすてきです。(^_^)/

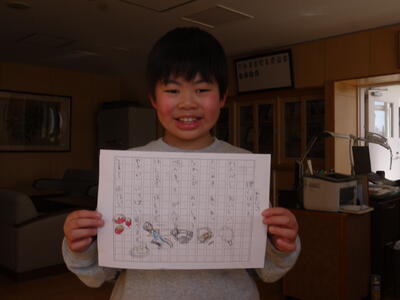

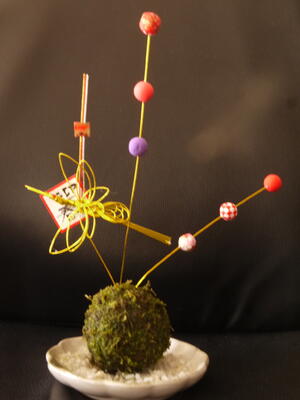

心がつたわる 気持ちがみえる ー特別支援学級の子どもの作品から-

三学期が始まりました。

日ごとに授業は本格的になっていきます。

子どもたちは図工や国語で作った作品ができたと、校長室に見せに来てくれます。

それはとてもうれしい時間です。

うれしそうにみせに来てくれた子どもの気持ちを、校長だけが独り占めするのももったいないような気がしています。

そんなわけで、HPで紹介し、皆さんにおすそわけ。

ぜひ、ごらんください。

① 零戦

〇 さくら学級の4年生の子どもがアイロンビーズでつくりました。大好きな零戦がリアルにできたと本人談。制作は本人と、教室に来た友だちのお母さんの共同制作。「ぼくねぇ、色と配置を選ぶの大変だったんだから!」と得意げに話す姿がかわいかったです。

すごいなぁ。アイロンビーズでこんなのができちゃうんだ(^_^)/

② ぼくタケシ(詩) ※ タケシは仮名です。実際には本人の名前がライトるです。想像の人物です。

ひまわり学級 3年の子どもが詩人としてデビュー!?

前回、彼は、物語を書いて持ってきてくれました。作家デビューかと思ったら、詩人としてもなかなかの才能ですばらしいです。

すごくていねいな字で心を込めて書いたことが分かります。そしてなにより気もちが伝わってってきます。

下記に全文を載せますのでぜひご一読ください。

「ぼくタケシ」

わたがし おいしい

たこやき あつあつ

なわとび れんしゅう

べんきょう がんばる

はしるぞ はしるぞ

やさい いっぱい たべるぞ

とまと 山ほど

みんな上手です。

ありがとう。

(次回も時々持ってきた作品を、また紹介していきます。シリーズ化しそうです。)

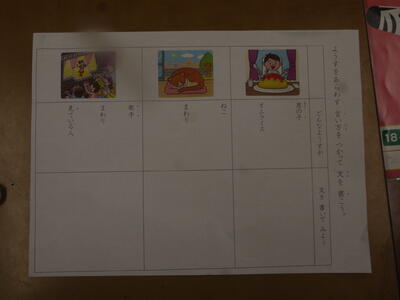

授業づくりで学校をつくる ー2年 国語 「様子を表わすことば」の授業からー

第一小学校では、授業づくりで学校をつくる取り組みを行っています。

今回は2年生の国語「様子をあらわすことば」の授業の様子を紹介します。

この授業は、後日さらに進めた段階の場面を職員が校内研修として参観することになっており、その前段階での参観となりました。校内研修での授業の様子は後日改めてお知らせします。

さて授業。

授業は、「様子を表す言葉」の学習で言葉の感覚を磨くことがねらいです。

たとえば、土砂降りの様子は、どんな様子かを表すとすれば「雨が激しくふる。」になり、「激しく」をどれぐらいかを示すオノマトペを使えば「雨がざんざんふる。」となり、さらに比喩表現を使えば「雨が滝のようにふる」となります。

これらを自在に使えるようにしながら語彙を増やし、言語感覚を広げていきます。

お題はこれ。

「男の子がオムライスを食べる」「ネコが寝ている」「歌手が歌う」の3つ。

それぞれ「どんなオムライスか」「どのように寝ているのか」「どのように歌っているのか」を「どんな様子か」「どれぐらいか」「それを比喩表現を使って」と変化させながら適切な様子をあらわす言葉をあてはめ、文章をつくっていきます。

プリントを配布すると子どもはもう夢中。この一年、ペアでの学習を大切に授業をしてきた成果が子どもの姿となってあらわれています。

まずは「男の子がオムライスを食べる」から。

つい少し前までは「まだ2年生だから・・・。」と思っていたのですが、日々の授業を積み重ねていくうちに子どもは互いに支え合いながら学ぶ学び方を覚え、学習の仕方もまだまだ入門期というとらえではありますが、ペア学習から4人グループへの学習へと移行し始まりました。

一人でじっくり考えたり、分からないときは隣の友だちと互いに聴き合ったり、中には身を乗り出して友だちと学び合ったりする姿、とても微笑ましいです。

オムライスのお題が完成したのを見とって、授業者は一度活動を切ります。

そして「どうだった?」と尋ね、子どもに発表を促します。

発表する子どもも、それを聞く子どももりっぱです。

同じように「ネコが寝ている」にも挑戦。絵を見ながらどのように寝ているかを3つの方法を使ってくわしく様子を文章で書いていきます。

学び方がとても上手になり、しっとりした雰囲気で学べるようになりました。すばらしいです。

「歌手が歌う」の前でチャイムがなり、残念、子どもは取り組むことができませんでしたが、これは次回に持ち越し。授業をした教員はジャンプの問題も次回は用意しているようすよ。児童の皆さん、楽しみに待っていてくださいね。

第一小発未来行き -6年生 卒業アルバム集合写真撮影ー

3学期が始まって3日目の今日。

青空の下、国旗が気持ちよさそうに風になびきます。

集う 6年生。

何をするのでしょう。。。。

そうです。

写真撮影です。

今日は学年集合写真撮影の日。撮った写真は卒業アルバムのページを飾ります。

みんないい顔で。

はい、とりますよ~

カシャッ!!

第一小発未来行きの通行手形。

6年間楽しく過ごした友だちと一緒に撮った写真は一生の記念。

卒業アルバムの完成を楽しみに待ちましょう。

野球しようぜ!! ー大谷翔平選手からのプレゼントされたグローブのお披露目-

朝 登校してくると。。。。。

あっ!!これは!

気付いた子どもたちは、じっと眺めたり、手に取ったり。。。。

中には「すごい!!」と喜ぶ子どももいます。

その後、テレビ放送で、体育主任が全校生に改めていただいたグローブについて子どもたちに話をしました。

大谷選手は、野球で人として大切にしなければならないとをたくさん学んできたので、ぜひ子どもたちにも野球を好きになってほしいと思って全国の小学校にグローブをプレゼントしたこと。

飾っておくものではなく使ってほしいと思って送ってくれたので、ぜひ使ってほしいこと。

学年ごとに回すので楽しみに待っていてほしいこと。

最後に、体育主任が大谷選手の言葉を借りて子どもたちにいったこと。

「野球しようぜっ!!」

児童の皆さん、学級や学年にグローブが回ってきたとき、ぜひ手にはめてキャッチボールをしてくださいね。

さあ、はじまりだ! ー第三学期始業式ー

今日から、第三学期。

気持ちよく登校できるようにと、本校職員が、学校いりぐちの掲示を朝早くきてかえてくれました。

6年生は、昇降口付近の雪の片付け。

ありがとう!!

2校時め。

テレビ放送にて始業式を実施。

下記は校長のあいさつ(抜粋)文です。

新年おめでとうございます。

冬休みが終わりました。今日、またこうして皆さんと会うことができてとてもうれしいです。

冬休みは楽しかったですか?クリスマスや大みそか、お正月などの季節の行事があり、家族や親せきの人と楽しく過ごした人も多かったのではないかなと思います。

私(校長)は、年末大掃除をがんばりました。

テレビもたくさん見ました。

石川県の地震や羽田空港の飛行機事故にとても心が痛く、悲しい気持ちになりました。はやく元通りになってほしい、普通の生活ができるようになってほしいなと思います。

また、箱根駅伝で選手が一生懸命走る姿や高校のサッカーやバレーボールの全国大会で選手の一生懸命な姿には、とても感動しました。目標をもってがんばる姿は、とても輝いていてかっこいいです。見習いたいなと思いました。

さて、二学期の終わりに「一年の計は元旦にあり」「お正月にこの一年の目標を立てよう」という話をしました。皆さんはどんな目標を立てましたか?やりたいこと、やり遂げたいことを心にしっかり持って頑張る一年にしていきましょう。

三学期は、一年間で一番短い学期です。学校に来る日は、51日しかありません。短い学期ですが、学習では一年間のまとめをしなければならないし、卒業したり一つ学年があがったりするため、心と体の準備もしなければなりません。先生や友達と一緒に頑張ってくださいね。

そして、児童を代表し、3年生と5年生の児童が冬休みの思い出や三学期の目標について作文を発表しました。

以下に作文(抜粋)を示します。

〇 3年児童 「冬休みの思い出と三学期のめあて」

冬休み楽しかったことは、クリスマスにもらったレジンセットでアクセサリーをつくったこと、12月31日に母の実家でいとこ全員で集まれたこと、父の実家にいったことです。

三学期にがんばりたいことは、三つあります。

ひとつめは国語です。文章問題を間違えずにできるようにしたいことと文字をていねいはやくに書くことができるようにしたいです。

ふたつめはお手伝いです。お風呂そうじを毎日していますが、かがみやいすもわすれずにきれいにしたいです。

みっつめはなわとびで三分間とぶことができるようにすることです。三年生で三分とび、四年生では四分とぶという自信をつけたいです。

三学期はまとめの学期なので三つのことがしっかりできるようにしたいです。

〇 5年児童 「三学期のめあて」

三学期にがんばりたいことは三つあります。

一つ目は学習面についてです。二学期のまとめのテストでは思うような点数をとることができなかったので、テストの点数をあげることを目標にして努力していきたいです。そのために授業中の取り組み方を見直し、できなかったところをできるようにしていきます。

二つ目は二重跳びを三十回連続で跳ぶことです。今までは途中であきらめてしまうことが多くありました。あこがれのNBAシューターのシティフィンカリーという選手は人の何十倍も練習したとコメントしているのを聞いたことがあります。努力することが達成させる一番の近道だと思います。あきらめずんがんばりたいです。

三つ目は最高学年になる準備をするということです。四月からぼくは6年生になります。学校の代表となれるよう落ち着いて学校生活を送ることを意識したいです。そのために自分のことだけでなく、周りをよく見て行動できるよう努力していきます。

三学期は一番短い学期ですが大切な学期です。日々努力していきます。

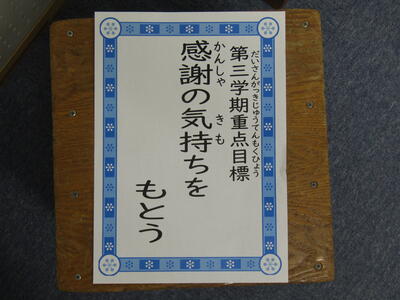

生徒指導担当からも「感謝の気持ちを持とう」というがありました。

一年のうちで一番短い学期です。生活のリズムをはやく通常に戻し、一年間のまとめをしっかりするとともに、次のステップへ向けて意欲の持てる学期にしていきます。

保護者の皆様、地域の皆様、これまで同様、本校教育活動に対しましてご理解とご協力をよろしくおねがします。

仕事始め ー第三学期の準備着々と進行中ー

今日は仕事始め。

職員も計画的に出勤し、三学期がスタートできるよう準備をしています。

登校したときに読んでもらえるよう、教室の黒板には担任のメッセージが。。。

※ なんて書いてあるかは登校したときのお楽しみ。(^_^)/

昇降口も、皆さんが登校するのを静かに待っています。きれいに掃除しました。

ワックスを塗った廊下。

三学期はこれまで以上に気持ちよく過ごせそうです。

そして、池のコイ

おや?

姿がない。。。。。

きっと、草のかげでじっとしているんだと思います。

そして、児童の皆さんが登校すると、うれしくなって顔を出してくれると思います。

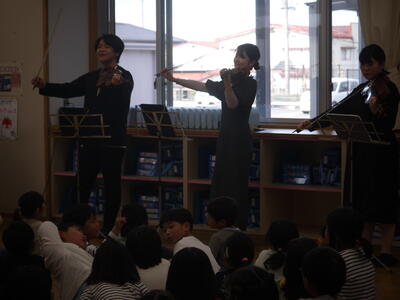

二学期に紹介できなかったこと⑥ ーQuartet ぽんしゅ 1年~5年の音楽鑑賞会ー

児童のみなさん。

冬休み、楽しく過ごせていますか?学校は、今日、1月4日は仕事始め。学校はもうすぐ始まる三学期に向けて準備が進められています。

「冬期休業期間中は、二学期中のできごとでHPで紹介できなかったことを紹介していきます。

今回は「1年~5年の音楽鑑賞会(6年生は行事が錯綜していて今回は残念)」の様子です。

なお、二学期に紹介できなかったことシリーズは今回で終了です。(^_^)

東京を中心にスタジオミュージシャンとして活躍する4人による弦楽四重奏のコンサートが本校で開催されました。演奏者は下記のとおり。有名なミュージシャンのライブサポートなどをしている面々です。

「Quartet DONKA」として紹介してありますが、スケジュールの都合上一部メンバーを入れ替えているとのことで、「Quartet ぽんしゅ」と急遽グループ名を付けたらしいのですが、「どちらでもいい」ということ。

せっかくグループ名をつけたので、“ぽんしゅさん”で紹介させていただきます。

子どもたちにとっては突然のサプライズとなったこの企画。4人が「こちらで別の演奏の仕事があったこと」「偶然スケジュールがぽっかり空いていたこと」「本校の職員が知り合いだったこと」などうれしい偶然が重なっての演奏会の実現でした。

1年

5年

3年

4年

2年

子どもたちの食い入るような顔。目。

演奏が終わったとき拍手するときの顔。

音楽の世界に引き込まれていることがわかります。体全体で夢中で聴き入っているよう様子や楽しいと表している姿がわかります。

いい時間を過ごすことができたなぁと、演奏者の皆さんには感謝しています。

実は、この演奏会。子どもにとってうれしいことがいくつかありました。

ひとつめは、学年ごとに実施したこと。

つまり、演奏者は、5回学年を変えて演奏したことになります。だから、子どもは学年ホールや桜水ホールで演奏を近い距離感で“かぶりつき”で聞けました。こんなことはめったにないことです。よかったですねぇ。

ふたつめは、学年ごとに演奏曲が違っていたこと。

同じ曲は校歌と希望のうたの二曲のみで、あとは事前に学年ごとにリクエストした曲をMCも混ぜながら演奏してくれました。クラシックありポップスあり演歌あり・・・。今はやりの、アイドルも弾いてくれました。1年生の「さんぽ」は桜水発表会で使用する曲だったこともあり、想定外の大合唱で踊り出す子どももいたとか。演奏者の皆さん、さすがプロです。ほぼかぶらず違う曲を弾きました。そして5時間弾き続けてくれました。

数日後、

演奏者の中の一人が、ごんな話をしてくれました。

演奏後の夕方、テッテのあたりを歩いていたら、前をあるっていたお母さんに小学生の子どもが「おかあさん、今日、バイオリンの演奏をきいたんだ。「川の流れのように」を弾いてくれたんだよ。すごかったぁ。」と話している様子を目の当たりにし、ほっこりしたし、今日は第一小学校に行って演奏してよかったなと思いました。

こちらこそ感謝です。また、ぽんしゅのみなさん、機会があったら演奏してくださいね。よろしくお願いします。

新年おめでとうございます ー2024年 輝かしい一年の始まりー

第一小学校の児童の皆さん、保護者、地域の皆様

新年明けましておめでとうございます。

2024年がスタートしました。

職員一同、お子さまの今年一年の学びと育ちに責任を持ち、全力で教育活動にあたってまいります。

昨年同様、お力添えくださいますよう、よろしくお願いいたします。

児童の皆さん、また第一小学校で勉強や運動に一生懸命取り組んでいきましょう。

今年もよろしくお願いします。

須賀川市立第一小学校 職員一同

2024 元旦

福島県須賀川市大黒町100

TEL 0248-75-2851

FAX 0248-75-2852

e-mail sukagawa1-e@fcs.ed.jp