2024年1月の記事一覧

授業づくりで学校をつくる ー2年 算数「1000より大きな数」の授業からー

第一小学校では、授業づくりで学校をつくる取り組みを行っています。

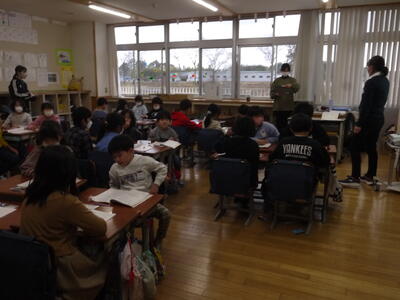

今回は2年生の算数「1000より大きな数」の授業を職員で参観しました。

さて授業。

この日の授業は、「数直線に実際に数を置き、そのよさついて理解すること」「大きな数の構成に問題を解きながらついて考え理解すること」ことの2つがねらいです。

授業が始まると教師は早速今日の問題を提示します。

「線に数を置こう」

数字をいくつか示し、数直線に置くという問題。

数の大きさにあわせて数直線上の正しい位置に置くことで、数の大きさの概念を知るとともに数直線を使うよさについても理解することができます。

きわめてシンプルに課題を提示し、すぐに問題を提示。子どもたちは問題と向き合います。

復習に時間をかけないこと。そしてできるだけ早く活動にはいること。こうすることで子どもは意欲を失わず学習に取り組むことができることを子どもの学びから学び、第一小学校では授業に生かしています。

最初は静かにスタート。授業ではよく見られる光景。真剣であればあるほど子どもはこういった姿となります。

少し時間が経つと、子どもたちがひそひそと話し合い出します。

「ねぇ、できた?わかった?」

「わぁ、おんなじ答えだ。あってるってことだよね。」

友だち同士で支え合い学び合うこと。この姿を大切にしながら授業づくりをしてきたので、一小の子どもは学び上手です。

授業がスタートして15分ほどたった頃、授業者は、子どもができたと判断し、学習活動を切り、「答えを確認していきましょう」と子どもたちを引き取ります。

答えは、すべての子どもができていたことから簡単に確認で済ませます。

この段階で、授業のねらいはほぼ達成。さあ、ここからはチャレンジ問題。

子どもが大好きで楽しみにしている時間です。

探究と協同による学びが必要になってくるこの問題を解く時間を、どの教科、どの時間でも本校ではとても大切にしてきました。そして、その結果、子どもの力は着実に伸びています。

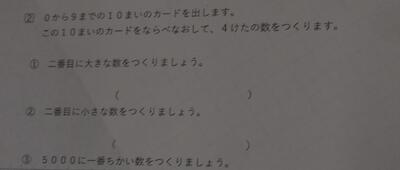

今日の問題はこれ。

・ 0~9までの10枚の数のカードから4枚を取り出し、できる数字のうち二番目に大きな数???

・ 同じく、できる数字のうち二番目に小さな数???

・ 5000に一番近い数???

さあ、困った。。。

「一緒に考えよう!」

友だちと支え合いながら、探究と共同による子どもの学習が始まります。

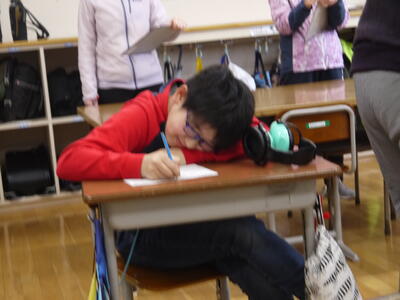

写真を見ただけで夢中になっていること、意欲的であることがわかります。

子どもたちとてもすばらしいです。

こういった考える活動を積み重ねていくことで、子どもはますます伸びていくでしょう、

子どもたちの学びの姿に感心することしきりでした。

えらいぞ、2年生。立派になりました。

ますます頑張っていきましょう。(^_^)/

授業づくりで学校をつくる ーさくら1組・2組の算数の授業からー

第一小学校は、授業づくりで学校をつくる取り組みを行っています。

そして、授業の質を上げようと特別支援学級でも挑戦が始まっています。

友だちと関わりあい学び合うことで、最初は喧嘩してしまうのではないか、教室を飛び出してしまうのではないかと心配していましたが、むしろ逆。学び合う姿が支援学級のどの学級、どの授業でも見て取ることができるようになり、落ち着いたよい雰囲気の中、授業を進めることができるようになってきました。

日々挑戦、これを継続させること。このことを大事に職員は子どもと向き合い、授業を進めています。支援学級でも「協同的な学び」をめざし、折に触れ、市教育研修センターの2名の指導主事に月に1回程度来校願い、授業を参観の上、リフレクションをとおして授業の質を上げる機会を持っています。

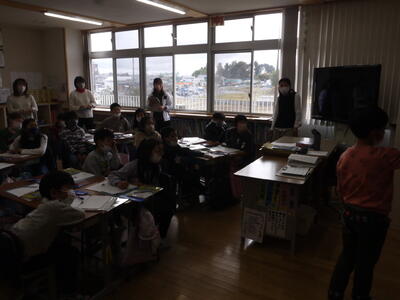

そんな中、この日は校内の研修。

さくら1組、2組が授業をひらき、子どもの様子から職員が学びあう機会とします。

さくら2組 算数。さくら2組は1年生から4年生まで計6人の構成です。。

そんな中で、教師が出した課題は

3×2の計算をしよう

え?

1年生できるのかな?3年生や4年生は分かるんじゃないのかな。。。。と思って授業を参観している と。。。。

1年生も数の構成を理解しながら、3が2個分、3+3で計算できるのです。

そして、3年生、4年生は1年生、2年生に教えながら学び直しをしています。

これまでの特別支援学級の授業は、個人ごとに課題を与え、教師が一人一人を支えながら課題を解決させていくというやりかたでした。

それが一転、子ども同士で支え合い学んでいくのです。そしてそれができるのです。

すばらしいですね。

そして、それで終わりではありません。

発展的な学習(ジャンプ)にも挑戦!!

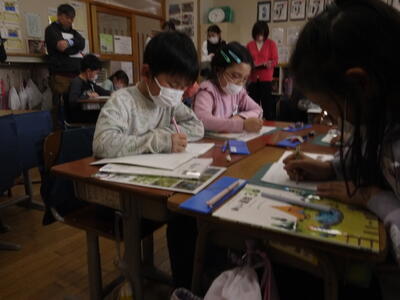

一方、さくら1組 同じく算数。さくら1組は3年生、4年生、6年生の計6人の構成です。。

こちらは、まずは従来どおり、それぞれに課題を出し学習に取り組みます。

じっくり考え、一人で夢中になってやる。飽きてしまう子も一人もいません。

シーンとした教室で鉛筆の音だけがカリカリと聞こえます。

これもすごい!

後半は共同(協同ではなく)で学ぶ活動を取り入れます。

共同作業の場としてつくってある後ろの大きなテーブルに子どもたちがあつまります。

そして、具体物を使って数の構成を共同で作業しながら確かめていきます。

子ども一人一人の特性を考慮しながら、よさを生かし、友だちと関わり合うことで、一人一人に居場所ができました。担任は、協同的な学びによる授業への挑戦の時期が来たことに気付いています。

参観した職員は、特別支援学級の子どもの成長にびっくり。

支援学級がどんどん変わっているからです。

教師はさらに子どもが伸びるよう、挑戦を今日も続けています。

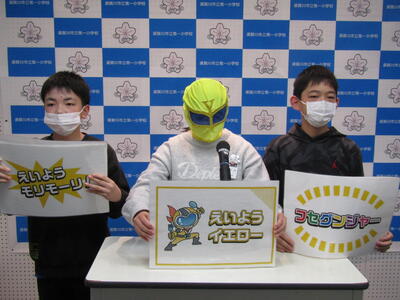

予防戦隊フセグンジャー! ー放送集会 感染症の予防ー

第一小学校では、月に一度、放送による集会を行っています。

コンクール等の事務局から届いた賞状等の伝達のほか、生徒指導担当や児童会会担当、保健担当などから子どもに話をする機会をもっています。

今回の放送集会は、賞状の伝達から。

「明るい選挙啓発ポスターコンクール」「地区音楽祭(第三部創作)」で入賞した児童です。「地区音楽祭(第三部創作)」は代表による表彰です。

おめでとうございます。

そして

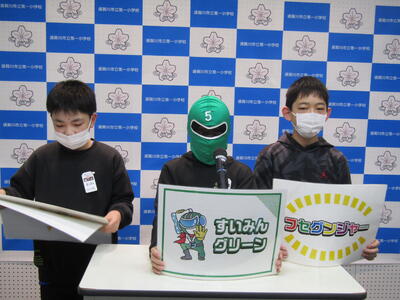

校長の話に続き、満を持して、ついに登場!

予防戦隊 フセグンジャー!!

感染症がまだまだはやっている昨今、一小の子どもの健康を守ってくれる7人のヒーローです。

それぞれの名前と必殺技を紹介しましょう。

1 マスクレッド

○ 必殺技 お口バリーア

ゴホゴホ、コンコン、ハクション!そんなこがいたらすぐにマスクを装着させます。ウイルスは飛ばさせないぜ!

2 すいみんグリーン

○ 必殺技 すやすやグッスーリ

早寝、早起きは絶対に守らせます。規則正しい生活リズムで疲れなんか残させないぜ!

3 うがいブルー

○ 必殺技 上向きガラガーラ

上を向いて、うがいガラガラ攻撃!喉からのウイルス侵入を阻止!

4 えいようイエロー

○ 必殺技 えいようモリモーリ

三度の食事、赤・黄・緑の栄養バランスのとれた食事を届け、ウイルスに負けない体にさせます。

5 手あらいピンク

○ 必殺技 あわあわアタック

指先から手首、指の間まで石けんでしっかり洗わせます。ウイルスなんてさようなら~!

6 うんどうパープル

○ 必殺技 きたえてグレード

運動させて体を鍛えさせます。外が寒くても減っちゃらさ。体を鍛えているからなのだ!

7 かんきホワイト

○ 必殺技 さわやかトルネード

寒いからといって締め切っていてはダメだ!窓をあけてきれいな空気を入れさせるぞ!

一小の児童の皆さん。

予防戦隊フセグンジャーは、ほら、みなさんのすぐそばにいます。なにかあったらきっと助けてくれるはず。

でも、フセグンジャーの手を借りずとも、自分で予防に努めたいですよね。

予防に努め、感染症にかからないように、この冬を乗り切ろう!!

フセグンジャーのみんな!

放送集会に出演ありがとう。

これからも、一小の子どもの健康を守ってくださいね。

雪でたのしもう ー一小ノ子、雪ニモ負ケズ、寒波ノ襲来ニモ負ケズー

校門の入り口の掲示が変わりました。

一足早く、2月、節分です。

本校の職員の力作です。来校の際はぜひご覧ください。

この冬一番の寒波襲来。

県内でも広く雪が降りました。

私たちの住む須賀川も雪が降りました。

そんなわけで、休み時間は雪遊び。

子どもは寒さなんかに負けません。

そして、

さくら、ひまわり学級の子は大好きな雪遊び再び!!

楽しかったけど、前回積雪があったとき、「次に雪が降ったらでっかいかまくらつくるんだぁ!」と意気込んでいただけに期待より少ない積雪にちょっと残念そうでした。

だいじょうぶ!きっとまた降る!でっかいかまくらが作れるくらいの雪がきっと降るから。

楽しみに待ちましょう。

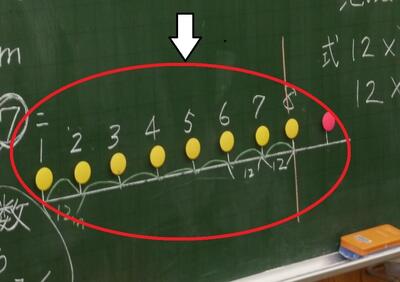

授業づくりで学校をつくる ー3年 算数「考える力をのばそう」の授業からー

第一小学校では、授業づくりで学校をつくる取り組みを行っています。

今週は見合う、見せ合う授業が続きます。

22日は3年生の算数「考える力をのばそう」の授業を職員で参観しました。

授業の様子です。。

この日の授業は、「木の数と間の数の関係に着目して、図を使って問題場面を整理し、式の意味を考えながら答えを導くこと」がねらいです。

授業が始まると教師は早速今日の問題を提示します。

問題はこちら

まっすぐな道に12mごとに木が植えてある。1本目から8本目までの長さは何mか。

約5分弱で話を済ませ、子どもたちは問題と向き合います。

そして「そんなのかんたん!」と子どもたち。

答えは・・・・

12×8=96 答え 96m

一件落着。。。。

が、そこで教師が「違っていますね。」とひとこと。

「え?」

あ然とする子ども。次の瞬間、

「どこがちがうんだろう。。。。」と子どもの心が動き出します。

1分ほど経ったとき、ある子がつぶやきます。

「わかんなぁい。・・・そういうときは図をかけばいいんだ。」

そして、一人で、あるいは」となりの友だちとぼそぼそささやき合いながら子どもは学んでいくのです。

友だち同士で支え合い学び合うことをこの一年間大切にしながら授業づくりをしてきたので子どもはすっかり学び上手になりました。

すばらしいです。

そして、図をかいたらすぐに気付きました。

「木と木の間だから、8本木を植えたということは木の間は7つだ。12×7=84 答え 84m!」

確認のために黒板の前に出て発表する子どもはもちろん、それを聞く子どもの姿もすばらしい。すごいですね。

このあと、授業はさらに進み、「丸い池の周りに12mおきに木を8本植える。池の周りは何mか。」に挑戦します。

子どもは難しい問題にチャレンジすることが大好き。繰り返し挑戦させることで子どもの力はめきめきと伸びてきました。

写真を見ただけで、子どもが夢中になっていることが分ります。

参観した職員も、子どもたちの学びの姿に感心することしきりでした。

3年生のみなさん、すばらしいです。

もうすぐ4年生。りっぱな4年生になれそうですね(^_^)/

福島県須賀川市大黒町100

TEL 0248-75-2851

FAX 0248-75-2852

e-mail sukagawa1-e@fcs.ed.jp