出来事

玄関を彩るベコニアの花 ー「人権の花」贈呈式ー

人権イメージキャラクター 人KENまもるくん と 人KENあゆみちゃん。

19日(月) 郡山人権擁護員協議会・人権擁護委員2名の方と須賀川市担当者が来校し、「人権の花」贈呈式を行いました。

「人権の花」運動は、草花を子どもたちが育てることによって生命の尊さを実感し、その中で豊かな心を育み優しさと思いやりの心を体得することを目的に全国の学校に広く花が寄贈されているものです。

花は、プランター植えのベコニアの花。

児童を代表して園芸委員の子どもたちが受け取ります。

園芸委員長からのあいさつ。

「人権の花」運動できれいなベコニアの花を第一小学校に届けてくださりありがとうございます。わたしたちは、学校にきれいな花が咲いていると、登校したときに明るい気持ちになります。だから、みんなにもそういう気持ちになってもらえるように、当番での水やりを頑張っています。これからは、この「人権の花」が元気に咲いていることで、みんなの笑顔が増えるよう、私たちが育てていきたいと思います。

贈呈の記念に集合写真をとりました。人KENまもるくんと人KENあゆみちゃんも一緒です。

大切に立てていきましょう。

元気な赤ちゃんを! ー栄養教諭産休のお知らせー

本校 栄養教諭が産休のため、6月22日より休みに入ります。

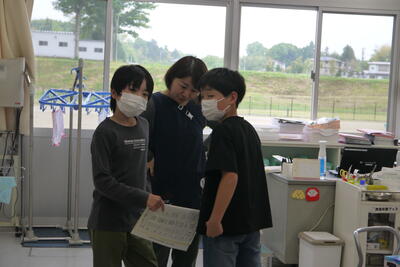

お昼の時間、校内テレビ放送を使って子どもたちに校長がお知らせをし、栄養教諭から挨拶がありました。

「一小にきてから、皆さんの給食のこと、一生懸命頑張ってきました。学級活動で、食育指導もしました。食べることはすべての基本ですので、これからも、しっかり食べ、頑張ってくださいね。しばらく休みますが、みんな元気で!」

と栄養教諭があいさつ。

先生、丈夫な赤ちゃんを産んでください。また、会える日を楽しみに待っています。(^_^)/

歯科指導 ー丈夫な歯・健康な歯でおいしくものを食べようー

6月4日は、むし歯予防デー。

本市では6年前から児童にフッ化物洗口を行うようになり、統計的に年々児童のむし歯を持つ児童は減ってきています。

とはいえ、乳歯から一生使う永久歯に歯が生えかわるこの時期の子どもに「自分の歯を大事にし、むし歯のない丈夫な歯・健康な歯でいるようにしよう」という意識を持たせることはとても重要なことです。

本校では6月4日の「むし歯予防デー」に併せて歯科衛生士さんをゲストに学級活動で「歯科指導」を実施しています。

今回は5年生、そして1年生の授業の様子から。

まず5年生。

永久歯に生えかわった自分の歯を手鏡を使ってよく観察します。

永久歯は一生使い続ける「大事な歯」。朝昼夜としっかり歯磨きができていますか?

カラーテスターを使って、歯の染め出しをします。磨き残しがあると赤く染めだしの薬が残ってしまいます。

どうでしょう。。。。

歯磨き(ブラッシング)の仕方も教えてもらいました。

ポイントは、鏡を見ながら確認してよく磨くこと。毛先が歯にあたっていればそんなに力を入れなくとも大丈夫です。

しっかり磨けましたか?

次に1年生。

6歳臼歯の観察。

6歳臼歯は、この時期に最初に生えてくる永久歯です。

一生使い続ける「大事な歯」。しっかり歯磨きができていますか?

5年生と同じように、カラーテスターを使って、歯の染め出しをします。磨き残しがあると赤く染めだしの薬が残ってしまいます。

どうでしょう。。。。

磨き残しはなかったかな??

歯磨き(ブラッシング)の仕方も教えてもらいました。

鏡を見ながら確認してよく磨くきましょう。家で磨くときは、「お父さんお母さんに仕上げ磨きをしてもらうといいですね」と歯科衛生士の先生。

しっかり磨けましたか?

一生つき合っていく大事な歯です。

丈夫で健康な歯でいつまでもいられるよう、しっかり歯磨きをしていきましょう。

修学旅行⑨ 無事に帰りました!!

修学旅行⑨ 無事に帰りました!!

高速を走り、無事に須賀川一小に到着しました

最後の最後だけ、あいにくの天気の中ではありますが帰校式を行いました。

最後までしっかりとした態度で臨めた6年生。

スローガンの 責任をもって協力し、輝く、6年生 は達成されたのではないでしょうか

明日は、登校日ですが、ゆっくりと休み体調を整えて元気に登校してくださいね!

(紅白帽子としおりは忘れずに!)

修学旅行⑧ 会津若松のシンボル

修学旅行⑧ 会津若松のシンボル

いよいよ最後の見学場所、鶴ヶ城の見学です。

鶴ヶ城の中は、様々な文化財があり、会津地方の歴史の奥深さを感じさせます。

場内をクラスごとに回ってきました。

天守閣から会津の街並みも一望できました

充実した1泊2日の修学旅行の全行程を終え、無事に帰路に着くことができました。

バスの車内では、ほとんどの人が夢の中ですが、少しずつ見慣れた景色が近づいてきています

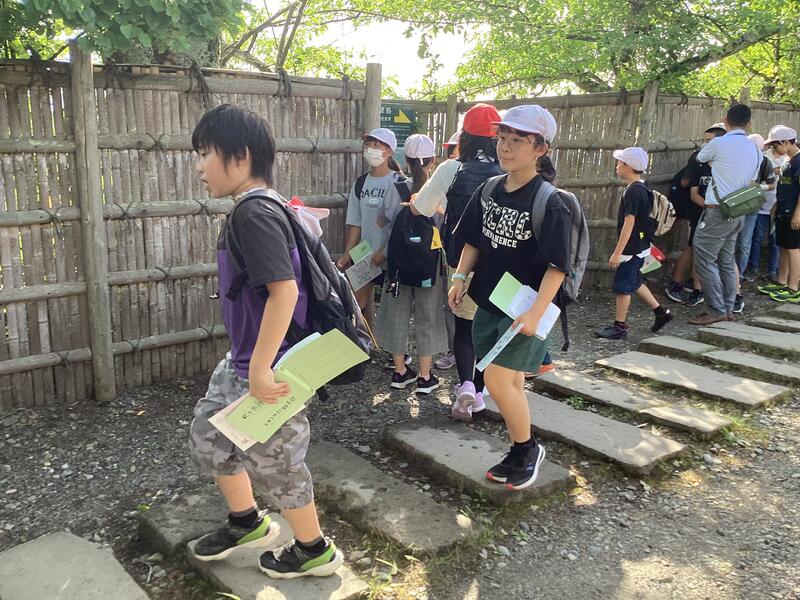

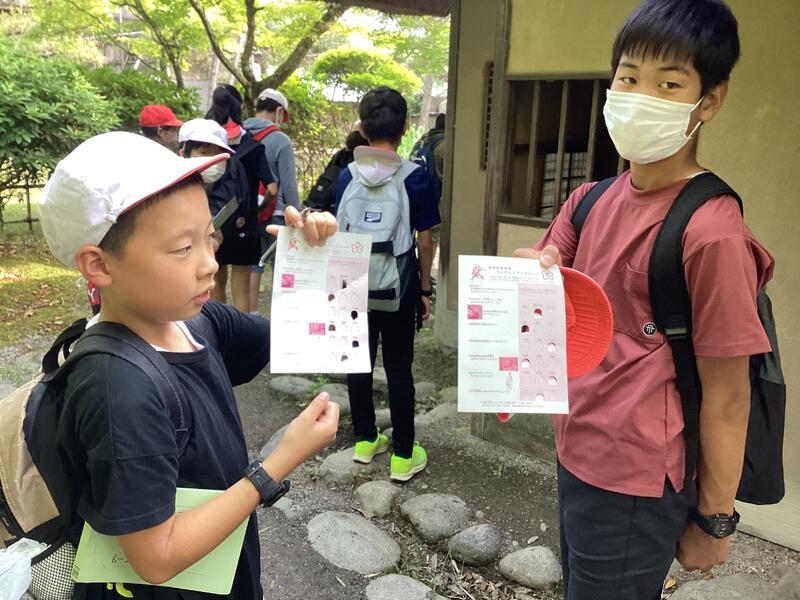

修学旅行⑦ いざ!フィールドワーク!

修学旅行⑦ いざ!フィールドワーク!

会津若松市内のフィールドワーク本番です!

街中周遊バスを活用し、集合場所の鶴ヶ城を班ごとに目指します

途中、お昼ご飯もそれぞれにおいしいものを食べられたようです

おしゃれな七日町エリアを満喫した班も多かった様子でした

そして集合場所の…

鶴ヶ城に、続々と集合してきていますどの班もケガなく、集まることができました!

最後はいよいよ鶴ヶ城見学です!

修学旅行⑥ 飯盛山は…!

修学旅行⑥ 飯盛山は…!

飯盛山と七日町、班それぞれの目的地に合わせてバスを降りてフィールドワークがいよいよ始まります!

気になるお天気は、、、

飯盛山は晴れています!!雨70%予報が曇りどころか暑いくらいです

6年生のみなさん、絶好のフィールドワーク日和

飯盛山は、白虎隊自刃の地ということもあり、様々な資料を見ながら戊辰戦争の悲劇を学びます。途中、大阪から来た白虎隊ファンという観光客の方からも、どちらの学校ですかと声をかけられ、改めて知名度が高いことを感じさせられました。

修学旅行⑤ 天気予報は雨…?

修学旅行⑤ 天気予報は雨…?

2日目の朝を迎え、子ども達はみんな元気に過ごしています!

朝のあいさつといただきますをして、美味しい朝食を頂きます。

夕食豪華だったけど朝ごはん何かなぁとの6年生。そんな本日の朝食のメニューはこちら

おいしい朝ごはんをモリモリ食べて今日のエネルギーをチャージ!

最後に宿舎の方に、お礼の挨拶をしました。

これからフィールドワークに出発です。天気予報は雨ですが、昨日も晴に恵まれた6年生一行。

はたまた今日はどうなるでしょうか…。

修学旅行④ お楽しみのディナーです!

修学旅行④ お楽しみのディナーです!

いよいよ待ちに待った夕ご飯です

本日のメニューはこちら!

いただきますの前には、宿舎の方への挨拶も欠かせません

ご飯をおかわりをしている人もたくさんいて、6年生全員元気いっぱい初日を終えました。

明日はフィールドワークもあります。ゆっくり休んで明日の学習も充実させましょう

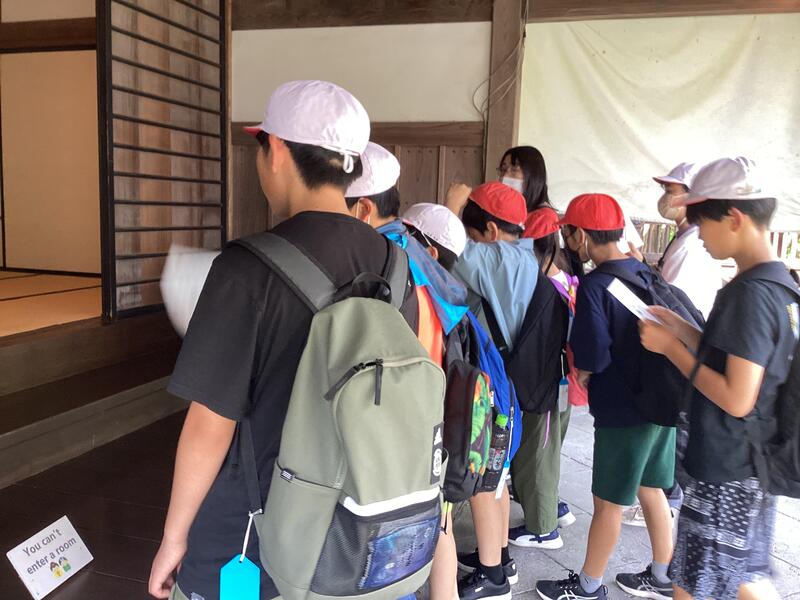

修学旅行③ 武家屋敷に到着!

修学旅行③ 武家屋敷に到着!

1日目最後の見学場所は、武家屋敷です。

武家屋敷は、会津藩家老の西郷頼母の屋敷を復元した建物です。

ここでも会津の歴史や文化に触れます。

戊辰戦争に関する話も多くなってきましたが、明日の飯盛山でも学びを深めたいところです。

武家屋敷ではクイズにも挑戦!なかなか難しかったようです

そしてそして、本日の宿舎に到着!!

とても素敵なお宿です宿泊も楽しみですね

修学旅行② 宿場町に到着!

修学旅行② 宿場町に到着!

次は大内宿に到着ですまずはお蕎麦(もしくはうどん)で腹ごしらえ

ランチを食べた後は、お待ちかね班別行動です!

頂上からの景色が絵ハガキのようですね

素敵なお面の二人組も!

こちらではA先生からラムネの飲み方のレクチャーを受けています。

買い物も楽しんでいる人も多くみられました。バスは、次の目的地へと向かいます

修学旅行① ならぬ事はならぬものです

修学旅行① ならぬ事はならぬものです

会津藩校日新館に到着しました

白虎隊をはじめとする会津藩士がどんなことを学んでいたのかを見学します。

ならぬ事はならぬで有名な什の掟についても、お話を聞きました。

最後に、什の掟を姿勢を正して聞きました。

ハイっ!という元気な返事が素晴らしかったです

行くぞ会津!修学旅行に出発!

行くぞ会津!修学旅行に出発!

6年生は本日より修学旅行に出発です。

保護者の皆様、朝早い時間の準備と本教育活動へのご理解本当にありがとうございます。

昨年度、新型コロナウイルス感染症の影響で、宿泊学習が実施できなかったこともあり1泊2日での会津方面への修学旅行です!

6年生の修学旅行のスローガンは「責任をもって協力し、輝く、6年生」。

ぜひ実現させていきましょう!

元気に 行ってきま〜す!

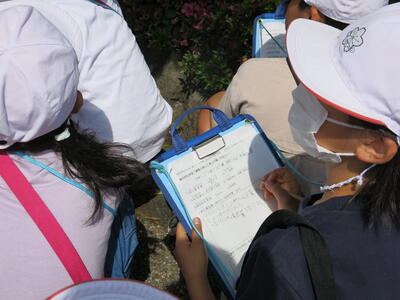

須賀川歩いて見つけ隊 ー3年 総合的な学習の時間ー

歴史的価値ある建造物やゆかりのある偉人にまつわるモニュメントが多数ある須賀川市。

3年生の総合的な学習の時間では、そんな須賀川市内を歩いて散策し、「ひと、もの、こと」に触れながら体験的に学び、須賀川市のよさを再発見するとともに市民の一人であるという誇りと愛着を持つことができるようにしていきたいと考えています。

その名も、「須賀川歩いて見つけ隊」

今回、隊員(3年生)の探検コースは、学区内 軒の栗~結の辻~十念寺~妙林寺~松明通り~二階堂神社~亜欧堂田善誕生の地という盛りだくさんのコース。

たっぷり3時間を使う今回の歩いて見つけ隊。どんな人と出会い、どんな発見があるのでしょう。。。

出発の前、ワクワク、ドキドキが止まりませんが、まずは先生の話をちゃんと聞きます。

そして、さあ、出発です。元気を出していこう!

① 軒の栗

「世の人の 見付けぬ花や 軒の栗」

その昔、「奥の細道」で有名な松尾芭蕉が曾良とともに訪れた須賀川。そしてここにあった可伸庵で、上記の句を詠んだことから、この地を「軒の栗」と呼ぶようになりました。ここでは、芭蕉と曾良のかわいい石像がお出迎え。この空間を今は「軒の栗庭園」と呼ばれ、市民の憩いの場となっています。

② 結の辻

ここにも、芭蕉と曾良の像が。「結の辻」は、市民の憩いの場であると同時に災害時の防災拠点の役割も果たします。定期的に開催される「ROJIMA」の会場にもなっていますよね。

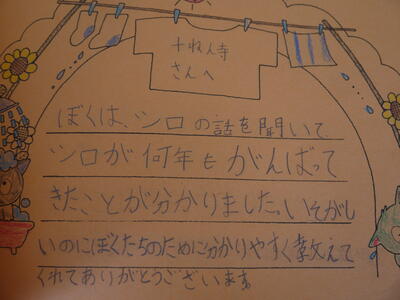

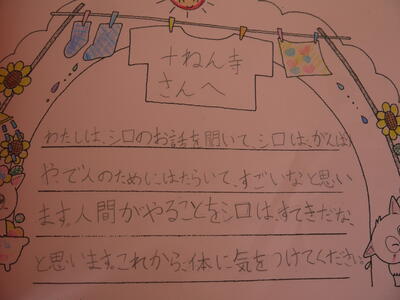

③ 十念寺

松尾芭蕉が参拝したことでも知られる歴史のあるお寺です。大きなイチイの木も有名なのですが、子どもたちが夢中になったのは、住職さんが話してくれた「シロ」の話。その昔、住職さんに代わって伊勢神宮まで行ったと言われているとても賢い犬がいたそうで、今は石像になってまつられています。

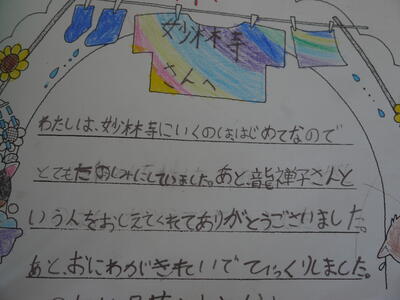

④ 妙林寺

852年に開山されたとされていて、かつてこの地を治めていた二階堂氏と縁とゆかりのある古いお寺です。8月10日に早朝参りをすると御利益があるとされています。

⑤ 松明通り

須賀川の中心商店街が並びます。近年は、ウルトラマンにちなんだ像が建てられ、ちょっとした観光スポットにもなっています。皆さんはこれらの怪獣の名前、わかりますか?シュワッチ!

⑥ 二階堂神社

須賀川市を治めていた二階堂氏をまつる神社で、須賀川城址にあります。松明あかしの御神火はここから採火されるということ知っていまいたか?

⑦ 亜欧堂田善誕生の地

この人の名前をとった版画コンクールが毎年開かれるので、子どもたちも名前は知っています。江戸時代の銅版画家です。出身は須賀川。生家は染物屋さんだったそうです。今は生まれた生家跡地に像が建てられています。

須賀川歩いてみつけ隊。たくさんのものに見て触れてきましたが、どんな発見をし、どんなことが心に残ったのでしょう。学校に戻ってしっかりまとめていこうね。

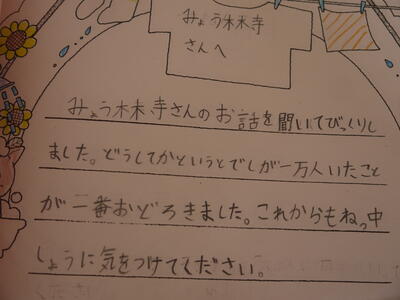

お世話になった、十念寺と妙林寺のご住職さんに、お礼の手紙も書きました。ありがとうございます。

隊員(3年生)の皆さん、疲れたけど、たのしかったですね(^_^)/

こうえんへいこう!たんけんしよう! ー1年 生活科ー

生活科の学習は、

○ 自分と身近な人々及び地域の様々な場所、公共物などとの関わりに関心を持ち、地域のよさに気づき、愛着を持つことができるようにすること

○ 集団や社会の一員として、自分の役割や行動の仕方について考え、安全で適切な行動をとることができるようにすること

を大きなねらいとしています。

学校生活にも慣れ、友達もだんだん増えてきた1年生。

6月6日 快晴。

今回、生活科の学習で、初めて学校を飛び出し、校外学習を実施します。

行き先は、影沼公園。

1年生は、この日を、とても楽しみにしていました。

徒歩で移動し、公園に到着。

学校からさほど遠くない距離にある公園ですが、「初めて来た」という子どもも多く、わくわく感いっぱい!

「安全に気をつけながら、公園で遊んで楽しいことをいっぱい見つけよう」

「はぁい!」

思い思いに子どもたちは散っていきます。

楽しい遊具がいっぱい。思いっきり遊びます。

また、ちょっとした散策路も。

学校に戻ったら、「どんなものがあったか。」そして「誰とどんなことをして遊んだか。」振り返りながら記録をまとめます。思いだして上手にまとめようね。

公園へは、季節が変わったらまた出かけます。今度は、今日とは違う公園かもしれないですよ。

楽しみですね。(^_^)/

担任と栄養教諭による食育の授業 ーどんなおやつ 食べればいいかな?ー

「食べる」ことは、すべての活動の源(みなもと)です。従って、食について考えることはとっても大事なことであり、本校では担任が実施する学級活動等に栄養教諭が出向いて一緒に行う「食育の授業」を計画的に行っています。

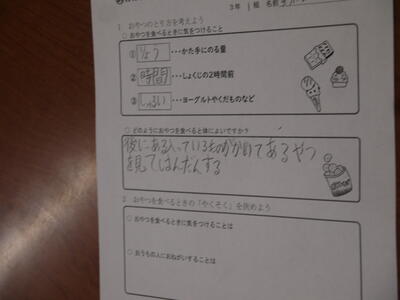

今回は3年生 テーマはみんなが大好き「おやつ」。「体によいおやつの食べ方(種類、量、時間)を知る」ことがねらいです。

さて、栄養教諭と一緒に学んで、改めて学び直したこと。

「おやつは、楽しみと栄養を補うため必要なものだけれども、量、時間、種類には気をつけよう」ということ。

楽しい時間なのは間違いない。おいしいことは間違いない。けれども、

・ 食べるものによっては砂糖や油をたくさん使っていたりしている。食べ過ぎに注意

・ 夕ご飯の直前におやつを食べてしまうと、せっかくの夕ご飯が食べられない。食べる時間に注意

・ ジュースと甘いお菓子の組み合わせでは糖分をとりすぎ。例えば、ジュースではなく、水やお茶にするなど食べるもの(種類)に注意

「あ、ぼく、この間、お菓子一袋、一気に食べちゃったな。」とか「おなかがすいていたので、おやつ食べたんだけどすぐ夕ご飯になっちゃって食べられなかったことがある。」など、子どもたちの間から振り返りの言葉。

そして、あらためてワークシートに「自分のおやつの取り方」について気をつけたいことを書き込んでいきます。

以下は、3年生各学級の授業の様子です。

3年1組

3年2組

3年3組

どの学級とも授業の最後には、「家族に協力してもらって一定期間、どんなおやつをどのぐらい食べたか、おやつの記録をとって、また振り返ってみよう」ということになりました。

みんなが大好き「おやつ」。

体の健康のことをよく考えて、たのしいおやつの時間にしていきましょう

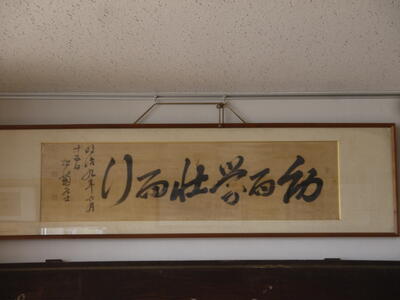

桜水の日 特別放送 ー第一小学校の先輩との再会ー

152年前、明治7年のことです。

学制発布により当時、普応寺院内にあった私塾「日就館」は「須賀川学校」と名前を変えました。今の第一小学校の誕生です。

その2年後の明治9年6月15日には、明治天皇が東北をご巡行され、本校を訪れました。そいて、同行した木戸孝允公より本校に書をいただきました。

書は、今、校長室の掲額されています。

「幼而学壮而行」(幼くして学び、壮にして行う)

「幼いとき(学校で)学んだことを大人になっ生かし、行いなさい」という意味です。本校では、この言葉の意味を時折子どもに伝えながら教育活動を行っています。

一方、職員間では話し合いを持ち、子どもたちに、歴史と伝統のある第一小学校の子どもであることに誇りを持ってほしいという思いから、

「毎年6月15日を「桜水の日」とし、第一小が校を卒業した先輩に学校に来てもらい、先輩が過ごしていた当時の学校の様子を伝えてもらいながら子どもたちにメーセージを話してもらう」

という企画を昼の放送を使って「桜水の日 特別放送」として毎年実施することにしました。

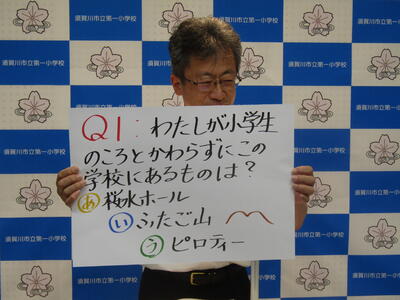

今回のゲストは、この方。本校の先輩でもあり、1年生は「はじめまして」ですが、2年から6年までの子どもたちはよく知っている人。

「先生!!」

先生はこの4月、他校に転勤しましたが、3月まで教務主任として長く本校に勤務しており、子どもたちとは周知の仲です。

転勤した学校からわざわざ来てくれたのです。

誰が来るかは、シークレットにしていたので、先生だと分った途端、歓声が教室から聞こえてきます。

「あーっ!!○○大好き ○○先生だ!!」

そして、

実は、先生が、第一小学校の卒業生だったということに、子どもたちは二度目のびっくり。

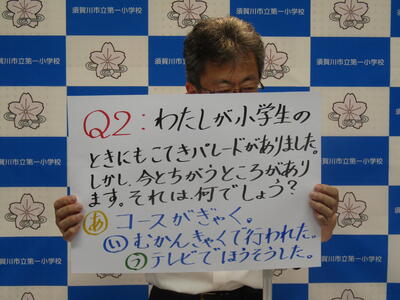

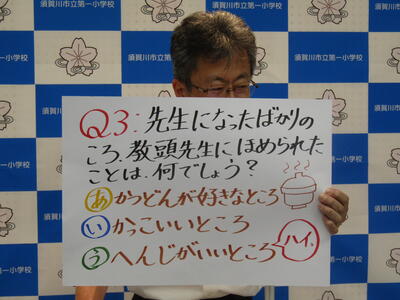

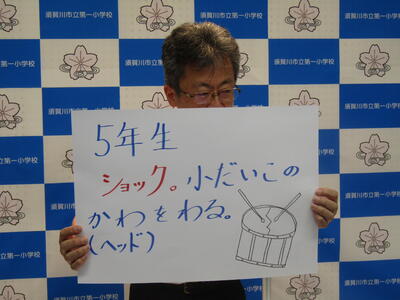

先生は、当時の様子をクイズ形式にして話をしました。

皆さん、分りますか?

また、当時の思い出も話してくれました。

最後に先生が話してくれたのは、「小学校のとき、先生に教えてもらったことが、今、とても役に立っている。皆さんも今、たくさん学び、それを大人になったら生かしてほしい」

ということ。

まさに、「幼而学壮而行」(幼くして学び、壮にして行う)ということです。

先生のことが大好きだった子どもたちは、先生が来ていると分った途端「会いたい、会いたい」の連呼だったよう。

放送室の隣の支援学級から子どもが飛び出してきて、先生に手を振ったり、先生がテレビ放送にでた途端「うわぁー!!」という歓声が職員室まで聞こえてきたり。。。。

来てくれてうれしかったですね。会えてうれしかったですね。

「先生、ずうっと、ずっと 大好きだよ」

低学年の国語の教科書にあった物語のあのフレーズが投稿者の頭に浮かんできました。

先生、ありがとうございます。現任校でもお体に気をつけ活躍ください。

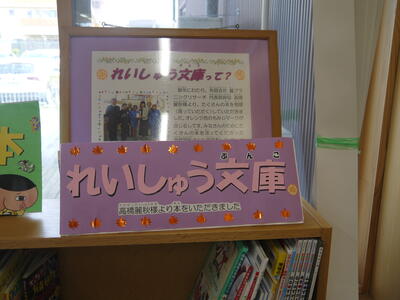

潤いのある図書室に ー高橋麗秋さん ありがとうー

今年も、高橋麗秋さん(北海道在住 エッセイスト・歌手)が市ロータリークラブの皆さんと来校。子どもたちのためにと図書券を寄付くださり、代表で図書委員の児童がうけとりました。

高橋さんと本校は、東日本大震災がきっかけでの縁を持つようになりました。

学校倒壊から仮設校舎での教育活動、新校舎落成と多くの難局を乗り越えがんばる子どもたちと本校を継続して応援してくださっています。

間に入って縁を取り持ってくださっているのが、市ロータリークラブの皆さんです。

図書券は震災以来、毎年いただいており、有効に活用させていただいています。

図書室の一角には、購入した書籍を並べ、「れいしゅう文庫」が設置されています。

児童の皆さん、皆さんから希望を募り、読み応えのある本を今年も購入しますからね。たくさん本に親しんでくださいね。

夏だ! プールだ! ー放送によるプール開き集会ー

もう待てぬ 先に泳ぐと マガモのつがい

6月7日(水) 快晴。

プールサイドの温度計は32℃。絶好の条件に、マガモがもうまてぬとばかりに、プールサイドをグワグワ声を出してあるいています。ここ数年、毎年恒例、釈迦堂川方面からやって来ていると思われるマガモのつがいです。

今日は待ちに待ったプール開き。プールサイドの暑さなどを考慮に入れて放送による実施です。

児童代表から、「目標を持ち、安全に気をつけて泳ぎます」と力強い挨拶。

体育担当からは、安全な入水の仕方等についての話。

水泳の学習は、体力の維持増進にとてもよい運動ですが、より安全面に配慮した学習をすることが必要です。

職員も十分気をつけます。児童のみなさんも気をつけましょうね。

少し遡ると、GW明け、保護者の皆様に協力いただき、プール清掃を行いました。

このご協力があったからこそ、今日のプール開きを迎えることができました。ありがとうございました。

これから、プールから子どもたちの楽しい歓声が聞こえること、学校としてもうれしいです。

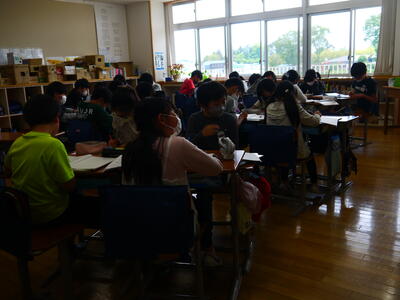

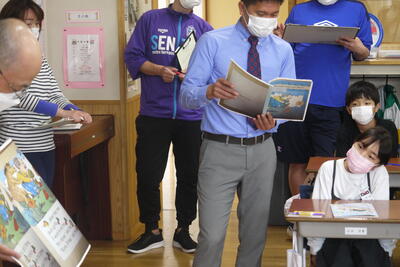

授業づくりで学校をつくる ー校内全体研修ー

第一小学校は、授業づくりで学校をつくる取組みを職員一丸となって推進しています。

この日は、須賀川市授業アドバイザーが来校。午前中、全クラスを参観します。

各学級の授業の様子です。(写真を撮れなかった学級もあります。ごめんなさい。)

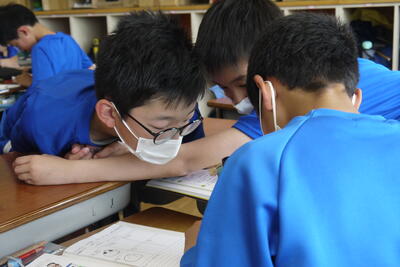

ご覧のとおり、

本校では全学級で、ほぼすべての教科、すべての授業でペアもしくはグループによる学習が進められています。

この実践を継続したことにより、授業が変わり、子どもが変わり、そして学校もずいぶん変わりました。穏やかに学び合う様子があちこちで見られ、学力の向上につながっています。

午後は、中心授業の実施。。全職員が授業を参観し、学び合う時間です。

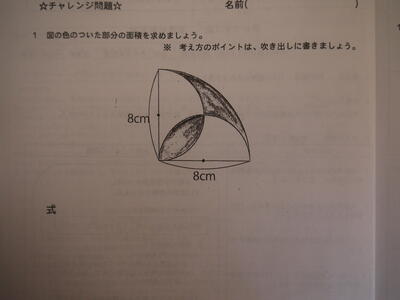

6年生 算数 円の面積の学習。

お題はこちら。

授業が始まり、2分程度で説明は終わり。子どもたちは、問題を解き始めます。

困ったときは、友達に「ねえ、、、」と聞きながら。

相談された友達は、必ずその相談に乗ってあげます。とても学び上手な子どもたちです。

最後の10分間で答えの確かめ。

参観する職員も子どもが一人のこらず夢中になって学び続ける姿をみて充実した時間を過ごせました。

すごい6年生の子どもたちです。

放課後、職員でリフレクション。

「支え合う姿に感動した。温かい学級づくりがすばらしい」「分からないときに分らないと言える子どもに育っている」など、職員から子どもの学びから見て取れた子どものすばらしさについて話がありました。

今回学んだことを生かして、一小はまだまだ授業の質の向上をめざし、教育活動を推進していきます。

2年生 算数の授業 ーひき算のこたえを確かめるには?ー

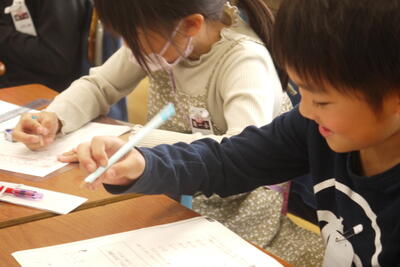

2年生 算数の授業。職員も参観。校内研修を兼ねています。

「41-15=26 この答えが正しいかどうか確かめるにはどうしたらいいだろう」という課題。

みんなで考え合いながら、「答えが正しいかどうかは、答え(26)とひく数(15)をたしてひかれる数(41)になるかどうかをみてみればよい」という話になります。

ここまでできたら、後はチャレンジ。

先生が準備した問題に子どもたちは取り組みます。

悩んだときには、隣の友達に「ねぇ、教えて。」「ここ、どうやればいいの?」と聞くこと。聞かれたら「うん、いいよ。」と一緒に考えてあげること。

2年生になり、子どもたちはますます学び上手になっています。

最後の問題

「あおいさんは、155ページある本を読んでいます。きのう18ページ、きょう24ページ読みました。あとなんページのこっていますか?こたえがでたらたしかめもしましょう。」

「155-18-24=113」までは分ったけれど・・・・確かめがむずかしい。

子どもたちは一生懸命考えますが、残念。ここでチャイムが鳴り、授業修了。次の算数の時間に持ち越しとなりました。

難しい問題に挑戦することって楽しい!友達と一緒に考え合うことって楽しい!

子どもたちが夢中で学んでいる様子をたくさん見ることができた授業でした。

不審者対応避難訓練 ー安全安心な学校をめざしてー

(これは、訓練の様子です。)

3時間目の授業が始まってしばらくしたころです。

職員玄関から入ってくる、物言わぬあやしい不審なサングラス男。

誰??

「どちらさまですか?ご用は何でしょう」

気付いた教頭がすかさず声をかけ、呼び止めますが、無言で一年生の教室の方に向かうサングラス男。

養護教諭も気付いて保健室から飛び出し、対応にあたります。

職員室でも気配を察知。緊急放送が鳴り、同時に事務職員が警察署へも連絡を入れます。

「あぶないことが、1階、図書室前で起きています。先生の指示に従ってください。」

担任は、廊下の出入り口の鍵を閉めます。子どもは教室の物陰に身を隠します。

支援学級の皆さん、えらいです。話をしないで担任の話をよく聞いて、物陰に身を潜めました。

確保!!

室内で身を守っていた子どもと担任にむけて再度放送が鳴ります。

「図書室に確保しました。児童の皆さんは担任の先生の指示にしたがって校庭に避難しましょう。」

放送を聞いて、みな校庭へ。話し声はありません

校庭の南側。集合場所はここ。

すばやく整列。点呼を始めます。

ここで訓練は終了。

その後の話の中で、須賀川警察の方から

「“いかのおすし(いかない のらない おおごえをだす すぐにげる しらせる)”を忘れないこと。一番は、なにかあったら周りの大人にすぐ助けを求めること。」

という話。

安全担当から

「学校で何かあったときこそ、放送をよくきくこと、先生の指示を守ること、今日のような不審者が侵入したようなときは窓やドアをすぐに閉めること」という話がありました。

本校では、これからも安全安心な学校づくりを進めていきます。

そして、何かあったときには、教職員が子どもの命を最優先に守るとともに、自分の命を自分で守ることができる子どもを育てていきます。

ところで。。。。

「物言わぬあやしい不審なサングラス男」役をかってでてくれた本校職員は、児童の皆さんが知っているように、本当は、とっても優しいいい教員です。

児童の皆さん、びっくりさせて、ごめんね。

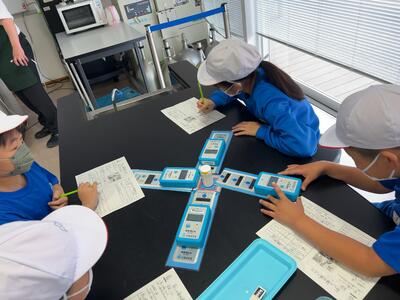

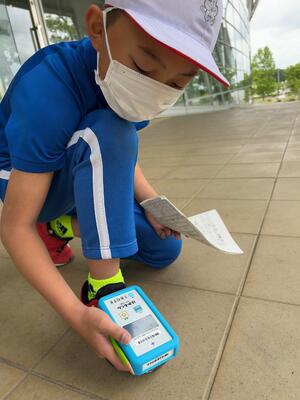

ムシテック ー4年生 わくわく理科体験学習ー

4年生が、ふくしまの森科学体験センター(ムシテック)で理科の体験学習に。

学習メニューは「放射線を調べよう」「水の中に生き物探し」「葉脈標本づくり」そして「サイエンスショー」の4コマ。

学級ごとにお昼を挟んで4コマ。学級ごとに回りながらどっぷりと楽しい理科の実験観察の体験の世界に浸ります。

その学習の様子はというと・・・

4年1組

4年2組

4年3組

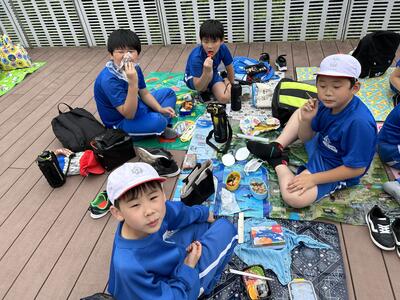

3階のテラスで食べたお弁当もおいしかったようで。。(^_^)/

あ。

恒例のこの子にもあってきました。

「にょろにょろくん、こんにちは~。」

実は、子どもは理科が大好き。だから笑顔いっぱいの一日でした。

そして

ムシテックには、現在、本校前校長先生も勤務しており、大きくなった4年生の子どもたちと再会。子どもは優しかった前校長先生に久しぶりに声をかけていただき、もとても喜んでいました。

理科の実験観察をしに、またみんなでムシテックに行きたいですね。

5年生 理科の授業 ー直径1mmの卵をのぞくとー

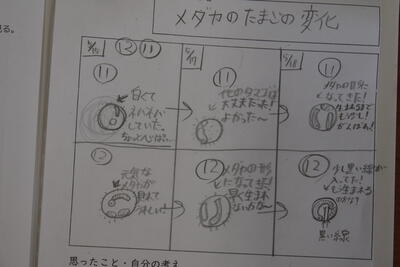

「・・・!」

何をしているかというと、実は顕微鏡をのぞいています。

5年 理科「魚のたんじょう」の学習では、手軽に飼育できるメダカを教材にし、卵から稚魚の誕生までの様子を観察し、命の尊さに触れる学習をしています。

メダカは一般的に水温が18℃以上、日照時間が12時間以上で卵を産み始めますが、今年は、暑い日が続いたせいでしょうか、GW明けから早くも卵を産み始めました。

理科の授業が始まると、直径1mm程度の小さな透明の卵の中で起きている不思議なドラマに子どもは夢中です。

小さな発見をすると子どもたちの間からきまってでてくる言葉。

「ねぇ、わたしのみてぇ。◎◎◎になってるぅ。」

目玉ができたとか、心臓らしきものが動いているとか、卵の中で動いているとか、子どもの気づきは様々です。

すると

どれどれと隣の子どもがのぞいて、こういいます。

「ほんとだ。すごいねぇ。」

隣の友達だけではおさまらず、グループ内で気づきを共有することもしばしば。実にほえましい、居心地のよい学びの空間がそこにはあります。

タマゴは、一つずつシャーレに入れ、番号をつけます。同じタマゴの変化を数回にわたって観察するためです。

記録もその都度忘れずに。

メダカのタマゴは、水草などに産み付けられ、通常9日ほどで孵化します。その過程を見続けることができた子どもたちは、生命の不思議さにきっとびっくりだったことでしょう。

理科の授業で大切な場づくりと教材教具の数。今回は、可能な限り一人一台の顕微鏡を子どもが使えるようにしたいと考え、不足分を市内事業所 ふくしま森の科学体験センター(ムシテック)様より一定期間借用し授業を実施しました。これにより、子どもの学びは大きく、深まったものと実感しています。

メダカは今、続々と孵化し、稚魚が小さな水槽で泳いでいます。大きく育ったらまた次の世代に命をひきつぐためタマゴを産むことと思います。それを見届けるまで、5年生は飼育を続けます。

で、、、、、5年生の理科 次のミッション

実は、同時並行で、着々と準備が進んでいます。

交通安全の願いを音楽に込めて ードキュメンタリー 令和5年度 第52回 交通安全鼓笛パレードー

感染症の影響でできなかった鼓笛パレード。

4年ぶりの開催。

一小鼓笛隊の一日の様子を時系列でお届けします。

1 朝

運動会開けは雨が続き、思うように練習できませんでしたが、本番の日、今日は晴れ。

ちびっ子ギャラリーたちが見守る中、本番直前最後の練習。

「前、横をそろえること」「間隔を十分に広くとること」を大事にしながら校庭に白線を引き道路に見立てて練習をします。

2 昼 12:30

保護者有志の方が学校に。楽器の運搬をしてくださいます。

3 昼 13:00

開会式会場は、隣の第二小学校。徒歩で移動し第二小学校へ。

保護者の方と合流し、運んでいただいた楽器を受け取ります。ありがとうございます。

4 開会式 14:00

市内10校 700人あまりの児童が集合し、いよいよ開会。他校の代表児童から、「朝夕登下校を見守ってくださっている方々に感謝し、交通安全の願いを込めて力一杯演奏します」と誓いの言葉。

5 14:40 一小 鼓笛 スタート

いよいよパレードのスタート。

テープカットに続き、パトカーに先導され、各団体の代表者が松明通りをあるっていきます。

須賀川市旗をもつ4人の中には本校児童も。

一小の出番は10校目。いわゆるトリ。

最初の第二小学校がスタートし、徐々に気持ちを高めつつ、静かに自分たちの順番を待ちます。

そして、時はみち、いよいよそのときが。

一小の出番!

♪ピーピー ピッピッピッ♪

さあ、行進開始!

堂々と行こう!

沿道では、本校の子どもも応援してくれています。

松明通りに入ると、見ている方はぐんと多くなります。

多くの視線を感じながら緊張。

でも、力一杯、精一杯の演奏と行進を続けます。

6 15:10 演奏終了~帰校

無事演奏を終え帰校。6年生の先生それぞれから賞賛とねぎらいの言葉。

「一小の演奏 よかったぁ」

と、あちらこちらから話がありました。

堂々の行進、そして力強い演奏、立派です。

6年生の交通安全の願いは音楽に乗せて確実に沿道の皆さんに届いたものと確信します。

ありがとう。

感動の鼓笛パレードでした。

4年生 外国語活動の授業 ーHow’s the weather?ー

5月23日(火) 4年生 外国語の授業 本校職員も参観しての校内の職員研修も兼ねています。

ねらいは「”How’s the weather?””It's ~””Le's play~””Yes,let's /Sounds good/Sorry”などの表現を使いながら天気に応じた自分がしたい遊びを考え、表現することができるようにすること」。

さて、授業。

導入のWarming upから、楽しそうな4年生

授業はいよいよ、Main activities

ペアによる学習で、活動が進んでいきますが、学習カードが工夫されていてなかなかの難易度。結構難しいですが、写真から感じ取っていただけるでしょうか?子どもは夢中です。

頭をいっぱい使ってつかれたなぁ。。。。とつぶやく子ども。実はそれって大切なことかもしれません。

最後に、Small talk

「The Farmer and the Beat」(大きなカブ)の英語の読み聞かせをALTの教師と担任が分担して行います。

1時間持続した子どもの集中と参加の姿、夢中になって学ぶ姿。

参観者も居心地のよい、質の高い授業でした。

全校集会 ー放送室一新!!ー

本校では、全校集会をテレビ放送で行っています。

今回のテレビ放送は、コンクール等入賞児童の表彰 生徒指導担当の話が主な内容です。

須賀川市俳句ポストにおいて投函した俳句が入賞した児童へ年間俳句賞の表彰状伝達

「秋の空 サッカーボール 髙く蹴る」

すばらしいです。

生徒指導担当からの話

1学期の目標が「安全に気をつけて規則正しい生活をしよう」であることを確認し、登下校時や校内での落ち着いた生活に特に気をつけようと呼びかけました。

ところで。。。。

上記は、昨年度の放送集会の様子ですが、今回から後ろにバックパネルが設置されています。

いい雰囲気。かっこいいです。

デザイン・制作担当は、本校教務主任とSSS(スクールサポートスタッフ)の二人です。(拍手!)

運動会2 ー心を一つに かがやけ 桜水っ子ー

20日(土) 運動会終了後、運動会の様子を本HP紹介しました。

実は、写真を400枚も撮りましたので、紹介したい場面はたくさんあります。

今回、運動会を支えた「係活動をがんばる高学年」「子どもに負けない一生懸命の教職員」の様子をお届けします。

1 係活動をがんばる高学年

2 子どもに負けない一生懸命の教職員

あらためて写真を見て確信。

運動会が大成功だったのは、子どもも、教職員も一人一人ががんばったからに他なりません

よい運動会でした。

運動会 ー心を一つに かがやけ 桜水っ子ー

昨日HPでUPし、ご覧いただいた「てるてる坊主」が絶大な効果を発揮し、ベストコンディション。

来賓、保護者、地域の方に見守られながら、三年ぶりの観客制限なしの運動会を開催することができました。

令和5年度運動会スローガンは、「心を一つに かがやけ 桜水っ子」

始まりとなった開会式閉会式までから、子どもの姿は立派でした。

では、演技・競技の順に写真をご覧ください。

① 開会式

② ラジオ体操

③ 町たんけんへGo Go Go!

④ かけっこ「ようい、どん!」

⑤ どこまでも 駆けてゆけ!5年生!

⑥ 先生と楽しくRUN RUN RUN

⑦ 全力で綱引き

⑧ 鼓笛

⑨ ダンシング玉入れ

⑩ どこ?(都道府県)

⑪ 全力の100m走

⑫ 桜水大合戦

⑬ 閉会式

感染症が終息しつつある今回の運動会は、3年ぶりに団体種目が復活!より見応えのある運動会が戻ってきました。

赤勝て! 白勝て!

後半は、日差しが戻ってきて、より運動会らしい気候の中で子どもは汗を流すことができました。

気がつくと、記録写真は400枚超え。

写真の数だけ、子どもの一生懸命な様子をとることができました。

盛会のうちに終わった 令和5年度運動会でした。

たくさん写真を撮ったので、後日、違う視点から運動会の様子をまた伝えます。

明日は運動会 ー準備万端 快晴祈願ー

午後から降りだした雨。明日の天気は曇りの予想ですが、少し心配です。

5月の初めから運動会に向けた取組みが計画的に行われてきています。

練習を重ねるごとに、足並みが整ってきています。。学年らしさがひかっています。まとまりも出てきました。

種目について教職員も、協議の機会と場を持って共通理解し、

競技に必要な物品や道具も整い、

高学年の児童は、綿密な係打ち合わせの時間を持ちました。

そして、運動会前日の今日。

雨で外の準備ができない中、できる準備をしようと6年の児童と教職員ががんばります。

あとは、本番を待つのみ。

晴天の中、子どもたちの歓声が校庭いっぱいに響く運動会が実施できることを願っています。

祈 晴天。

※ 運動会の実施については20日(土)5;45分に最終判断し、「実施します」「実施しません」のいずれかの内容のメールを6時を目安にノパメールにて各ご家庭にお知らせ発信いたします。

○ご報告○ 令和4年度須賀川市PTA連合会事務局より ー須賀川市人材育成基金への寄付ー

令和4年度本校PTAは「平成4年度須賀川市PTA連合会事務局」の任務を遂行しておりました。

5月10日の総会で、新たな組織をせず、市PTA連合会は解散することを協議、決定し、活動の残金については須賀川市人材育成基金に寄付することが承認されました。

5月17日(水) 令和4年度須賀川市PTA連合会会長(令和4年度第一小学校PTA会長)と事務局長(第一小学校長)が市役所を訪問し、須賀川市教育委員会教育長へ寄付をして参りました。

HPを借りて報告いたします。

これまで須賀川市PTA連合会運営に携わっていただいたすべての皆様に最後の事務局として感謝いたします。

ありがとうございました。

心を一つに かがやけ 桜水っ子 ー運動会まであとわずかー

市内の約半分が13日(土)に運動会を実施。残りの学校の大半は、一週間おくれの20日(土)が運動会実施日です。

本校の運動会も20日(土)。

代表委員会は、運動会スローガンを話し合い、

「心を一つに かがやけ 桜水っ子」

に決定したことを運動会全体練習の中で発表しました。

これは「久しぶりに団体種目が復活したことから、みんなで心を一つにし一人一人が輝くような運動会にしたい」「独り一人がじぶんががんばったと思える運動会にしたい」という願いが込められています。

練習も本番さながらとなってきました。大きな声や音楽が校庭から聞こえてきます。

そんな練習の様子を写真で届けます。

学校としても、お父さん、お母さんの声援を受け、子どもたちが精一杯、力の限りがんばる運動会となるよう、引き続き練習を積んでいきます。

本番まであと少し。がんばろう!

そして

心を一つに かがやけ 520人の桜水っ子!!

ちゃっかり逆取材 ー新聞社の取材来校をうけて 3年生ー

市内新聞社の記者が来校。

子どもたちの給食の様子の取材です。

3年3組に案内。給食の様子を写真におさめます。

微笑ましく給食を食べる子どもとそれを写真におさめる記者。

その様子があまりにも微笑ましかったので、こちらも写真におさめます。

感染症の出口が見え、少しずつ以前の日常に戻りつつあります。

学習はグループで行うことが常の本校ですが、感染リスクが高いとされていた給食はグループにすることを少し待っています。

しかし、以前のような黙食ではなく、小声で楽しいことを話しながら給食を食べることができるまでになっています。

そんな給食の様子をパチリ パチリ。。。。。

いつ、写真が新聞に掲載されるのか、楽しみに待ちましょう。

ご協力に感謝! ーPTAパワー 早朝奉仕作業ー

5月13日(土)

AM5:30

ウインウインと敷地内のあちこちから約20台の草刈り機の音が鳴りはじめます。

今日は、PTAの皆様にご協力いただいて奉仕作業。このあと集合する多くの皆様の作業に先立って、電動草刈り機に

よる除草作業の始まりです。

AM6:30

草刈り作業が終わるころ、細かいところの除草、窓磨き、プール清掃のために多くの保護者の皆様が来校してくださいました。

① 除草作業

敷地が広く、大変な作業となりましたが、お父さんお母さんの力は絶大です。分担しながら見事に除草をしていただきました。ありがとうございます。

② 窓磨き

特に、一階の校庭側は、校庭の砂埃が舞い、窓が砂をかぶっています。とてもきれいになりました。ありがとうございます

③ プール清掃

プールの西側のアカシアの木は秋になると葉を散らすため、落ち葉がプールに入り込み、作業は大変なものとなります。実は毎年、プール清掃は高学年の子どもと職員で行ってましたが、今年は保護者の皆様にご協力いただきました。子どもたちのためとはいえ、水仕事なので大変でしたが、ご覧の通り。ありがとうございます。

皆さんに協力いただき、7:20 作業終了。本当にありがとうございました。

さて、

二つ、紹介いたします。

ひとつめ

5月のGWと前日の19日。

有志の方が、当日だけでは大変だからと、草刈りとプール清掃を事前に行ってくださっています。

ありがとうございます。

ふたつめ

奉仕作業の日には、保護者の皆様と一緒に子どもたちもお手伝いをする姿がみられました。これは本当にうれしいことでした。お手伝いをしてくれた児童の皆さん、ありがとう。学校が本当にきれいになりました。

多くの皆様に支えていただき、第一小学校は教育活動をしています。

環境は奉仕作業の前と後ではすっかりかわり、見違えるほどよくなっています。

運動会も、日々の教育活動も充実したものとなるよう取組んでいきます。

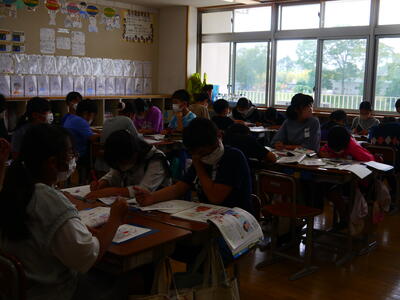

これまでの学習の成果を ーふくしま学力調査ー

本日、4年生から6年生までのすべての子どもが、「ふくしま学力調査」にのぞみました。

この調査は、県内すべての小学校4年生から中学校3年生までの児童生徒が対象です。

4年生

5年生

6年生

集中して調査に臨む姿がどの教室からも見て取れます。

がんばろう!

Self introduction(自己紹介) ー6年 外国語の授業ー

Hello. I'm ▲▲▲▲! From Sukagawa.・・・

6年生の外国語の学習。

これまでに、6年生は趣味、家族のこと、将来の夢、特技など、自分のことで伝えたいこと、知ってほしいことなどを本校担当のALTの先生と数時間かけ、英文にあらわしてきました。

今日はその発表の日。

紹介する相手は、スペシャルゲスト 第一中学校勤務のALTの先生。

先生と子どもは初対面で、まずは、自己紹介を先生が子どもたちにします。

「うん、うん、先生はアメリカの方なのか・・・。出身はオハイオ州か。」

子どもの頭はフル回転。よく聞き、理解しようと努めています。

「I LOVE POKEMON! ピカピカ~」

先生の自己紹介に身近さを感じ、少し和やかな雰囲気に。

そして、いよいよ自分たちの紹介。順番に一人ずつ紹介していきます。

中学校のALTの先生に自分のことを伝えることが目的ですが、友達の発表をまるで自分のことのように見守り、聞いてあげられる子どもたち。立派です。

I Like English!

そう自己紹介をする子どももいました。

精一杯の発表をとおして、子どもは「伝える楽しさと難しさ」を学びました。

そして、中学校のALTの先生、ありがとうございました。

一小と一中は互いに協力し合いながら、本市が進める小中一貫教育を実践しています。

もうすぐ桜水運動会 ー全体練習始まるー

晴天の中、

ついにはじまった運動会全体練習。

校庭にそろう520人の「桜水っ子」。

初めて1年生も立派に整列できてすばらしいです。

開会式やラジオ体操、入退場の仕方を練習。

この後、代表委員会から、今年の運動会のテーマが発表されました。

テーマは「心を一つに かがやけ!桜水っ子」

全体練習が終わると、高学年は団体の「騎馬戦」の練習にも取組んでいました。

これから練習はいよいよ本格的になります。「みんなで協力すること」、そして「ひとりひとりが全力を出し切ること」で、テーマに近づく第一小の運動会ができるものと思っています。

5月20日が本番!

がんばっていきましょう。

授業参観 ー市教育研修センター指導主事来校ー

5月1日(月)。市教育研修センター指導主事が来校。授業を参観しました。本校は、協同的な学びによる日常の授業の“質”を高める挑戦をしています。

その意味で、まさに全学級の“日常”の授業を参観いただいたことがうれしいです。

以下は、そのときの授業の様子です。

授業では、グループもしくはペアによる学習がどの教室でも日常的になりました。昨年一年で子どもたちはずいぶん伸びたと自負していますが、満足することなくさらに質の高い授業づくりを進め、子どもを伸ばしていきます。

がっこうたんけん ー1年生・2年生 生活科ー

先週 GW前のこと。

2年生が今日のこの日のために学校内に案内の紙を貼って回りました。

そうです。この日は、1年生が待ちに待った「がっこうたんけん」。

お兄さん、お姉さんにあたる2年生は、1年生の案内役。仲よく手をつないで学校内を案内します。

職員室では、ちゃんとあいさつができました。えらいです。。

「ここでは何をしているんですか?」の質問に「教室ではできないいろいろな仕事をしています。」と答える職員。

校長室も訪問。椅子がたくさんあることにびっくり。お客さんがいっぱい来て話をするからです。

ソファにも座りました。ふかふかです。

身体計測などで使ったことがある保健室も改めてたんけん。

傷バンがいっぱいあることにびっくり。一小は子どもが500人以上いるからね。備えておかないといざというとき困るからね。

放送室。

「そうか!テレビ放送はここから放送されるんだ」と発見ににんまり。

限られた時間でしたが、2年生の上手な案内で1年生はそれぞれにすてきな発見ができたようです。どんなまとめになるのか楽しみにまっています。

帰りも手をつないで、仲よく教室へ戻ります。(^_^)

また、きてくださいね

第一小学校をくわしく知ろう! ー1年生 校内めぐりー

入学して1ヶ月がたち、学校生活もずいぶんなれてきた一年生。

5月1日、この日は、先生と一緒に校舎の中をぐるっと歩いています。

まだ、理科室や家庭科室などの特別教室には入った経験がない1年生。

「すごーい!!」と一様にびっくりした様子です。

ここは、身体計測などでもいったこと保健室。養護教諭が優しく迎えてくれます。

そして、1校長室へ。椅子やソファがいっぱいあることにびっくりした様子。

お客さんがたくさん来るからです。しして、会議をいっぱいやるからですよ。

最後は、職員の部屋、「職員室」へ。

先生方が仕事をする部屋です。用事があるときは、来てくださいね。待っています。

生活科の学習で、「学校たんけん」もありますよ。1年生の探検隊がまた来てくれるのをまています。

市役所見学 ー3年 社会科・総合 須賀川歩いて見つけ隊ー

4月28日。3年生の総合の学習 須賀川歩いて見つけ隊 第一回は須賀川市役所見学の様子です。

到着し、注意事項を確認し、クラスごとに3つの班に分かれて見学開始!

さあ、行ってみよう!

① 各課の間の通路を歩く

市役所は、それぞれの「課」ごとに仕事をしています。例えば、農業を扱う仕事は「農政課」市民の健康を扱う仕事は「健康づくり課」というように。学校の教育を扱う仕事をしているのは、「学校教育課」や「教育総務課」。学校教育課の前ではみんなで「こんにちは。おせわになっています。」と挨拶ができました。

② コンセプトは「みんなの家」

震災で、旧庁舎が全壊したため、建設されまもない新庁舎ですが、建設にあたってのコンセプトは「みんなの家」。各フロアには、談笑スペースや小会議スペースがたくさん設置されています。夕方は、このスペースで勉強をしている高校生のお兄さん、お姉さんがたくさんいます。

③ ギネス認定 長ーいシャッター

一階の市民課、こども課などの来客スペースは、夜になるとシャッターが閉まりますが、このシャッターが50メートルほどあり、世界で一番長いシャッターとしてギネスに認定されています。テレビでも何度か紹介されています。

④ 大切な場所 議場

議場は、市の大切なきめごとを議論、決定する場。

この日は他校の6年生が見学しており、前を通りがかったところ、議会事務局の方に、「一小さんもどうぞ入って見学してください」と、温かい話。子どもたちもとてもうれしそうです。議会事務局員さん、ありがとうございます。

⑥ 松明の塔

展望台として、広く市民に親しまれていますが、実は松明の塔は、震災時、市の被害状況を目視できる施設や場所がなかったことから、その反省を踏まえてつくられたものでもあります。

市内、東西南北をぐるっと一望できるこの塔からの眺めに子どもも感激です。

ちなみに。。。展望台の高さは、ウルトラマンの目の高さに設定されています。塔に上ると、ウルトラマン目線で市内を見ることができます!

楽しかった市役所見学。ウルトラの父の前で記念写真をとりました。シュワッチ!!

次回の3年生の須賀川歩き隊の報告も楽しみにお待ちください。

体育の学習 ー1ヶ月後は運動会!ー

新学期がスタートして3週間が経ちます。どの学年、学級も学習に熱がはいってきました。

そんな中、

春の気持ちよい風にたなびく校旗が見守る中、校庭では、どの学年も一ヵ月後に迫った運動会を意識した体育の学習が行われています。

4年生

5年生

6年生

第一小学校の運動会は、5月20日(土)の予定です。

感染症も5類へ引き下げになる予定であり、今年度の運動会は、少し安心して開催することができそうです。

体育の学習などをとおして、これから運動会に向けた練習も本格的になってきます。

保護者の皆様、地域の皆様、運動会当日の子どもたちの一生懸命な姿を楽しみにお待ちください。

私たちたちの学校は私たちで! ー児童会全体集会ー

「私たちの第一小学校を私たちでもっといい学校にしていきましょう。今日はそのための話し合いです。」

児童代表の6年生が堂々と集まった5,6年生に呼びかけます。

今日は、児童会全体集会。

本校の児童会で組織されているのは「放送委員会」「体育委員会」「保健委員会」「新聞委員会」「ボランティア委員会」「図書委員会」「給食委員会」「整美委員会」「園芸委員会」「代表委員会」の10の委員会。

各委員会の委員長が順に委員会のめあてあ活動計画、内容について発表していきます。

各委員会からの話を聞く5,6年生の姿も立派です。

よく聞き、自分事として捉えているので、質問や意見もたくさん出ます。

きっと、さらによい学校に第一小学校は進化していくものと確信しています。

今年の児童会のスローガンは

「みんなの笑顔があふれる一小!」

これからの毎日が楽しみです。

2年生 道徳の授業

5校時目。2年1組道徳の授業。本校職員も参観しての授業(授業研究)です。

授業のテーマ(価値)は愛校心の育成。

授業の後半。

「第一小学校のよいところは?」の問いに、子どもたちは夢中になって考えます。

子どもたちが見つけた、第一小学校のよいところ。

たくさんありました。

授業後、「第一小学校でよかった!」そう話した子がいます。

聴いていた職員一同感激しました。うれしかったです。

これからも、授業を大切にしながら、よい学校づくりを進め、子どもを伸ばしていきます。

交通教室

2校時目から4校時目にかけて、交通教室を実施しました。

1年生から3年生までは学校付近の一般道を使って歩行の仕方、横断歩道の渡り方について再確認する機会をもち、4年生から6年生まではDVDの視聴による交通安全についての学習です。

1年生から3年生までの様子です。

交通専門員2名の方に指導を受けながら、正しい歩行、安全な横断歩道の渡り方を学びました。

本校は、集団での登校を実施しています。

交通事故に気をつけて安全に登下校できるよう、自分を見直すよい機会となりました。

入学おめでとう集会 ー1年生の皆さん、改めて入学おめでとうー

4月20日(木) 入学した1年生が少しでも早く、2年生から6年生のお兄さん、お姉さんになれ、楽しい学校生活を贈ることができるよう、「入学おめでとう集会」を開催しました。

和やかな雰囲気の中、一年生の入場!!

そして、児童代表挨拶。

各学年から、一生懸命練習したダンスなどの心のこもったプレゼント。

1年生もとってもうれしそうにプレゼントの出し物を見てくれました。

「ありがとう」もしっかり言えて、とても立派です。

1年生のみなさん。

これから、第一小学校で2年生から6年生までのお兄さんお姉さんに分らないことを教えてもらいながら、楽しい学校生活を送りましょうね。

改めて、ご入学おめでとうございます。

おまけ。

この集会の準備・企画・運営を立派に務めてくれた6年生。ありがとう。すごいぞ6年!

全国学力・学習状況調査

今日は、全国一斉の全国学力・学習状況調査実施日。

本校の6年生も、調査にのぞみました。

がんばれぇ!!

授業づくりで学校をつくる ー授業参観・PTA総会・学年学級懇談会ー

新入学児童84名を迎え、全校生519名でスタートした第一小学校。

始業から、ちょうど一週間が経った、今日4月14日は、今年度初めての授業参観。

各学級の授業の様子です。

保護者の皆様、お子さんの様子はいかがでしたか?実は、お子さんも日頃の学習の様子をお父さん、お母さんに見てもらえると言うことで、朝からソワソワ、ドキドキしていました。

授業を参観し、お気づきになったと思います。

本校は、協同的な学びによる授業づくりをとおして学校づくりを進めています。今日の授業でも、グループやペア、コの字型の学習形態をとった学習活動が多く見られたのはこのためです。日常的に継続していくことでお子さんがさらなる成長を遂げるものと確信しています。

授業後は、PTA総会が開催されました。感染症の影響もあって、一同に会しての会議は3年ぶりです。

多くの保護者の皆様が参集。各種計画や会計などについて協議、すべて承認となりました。

役員改選も行われ、新役員も決定しました。

旧役員の皆様、ありがとうござました。そして、新役員の皆様、どうぞよろしくお願いします。

最後は、学年・学級懇談。

こちらも多くの保護者の皆様が参集くださいました。

盛りだくさんだった、授業参観。

第一小学校は、保護者の皆様と職員がともに手を取り合いながらこれからも充実した教育活動を展開していきます。

ご協力よろしくお願いします。

初めての給食

【入学お祝い献立】

くろざとうコッペパン 牛乳 ポトフ ツナサラダ お祝いゼリー

2年から6年生までは、7日からすでに今年の給食が始まっていましたが、12日は1年生にとって初めての給食の日。

配膳も当番をきめ、先生と一緒に上手にすることができました。給食がみんなそろうまで、待っている姿も立派です。

そして

「いただきます。」

給食は、栄養教諭が献立を一生懸命考え、調理員がそれを心を込めてつくります。

そして温かいものを温かいうちに、冷たいものは冷たいうちに、おいしく食べられるよう提供されます。

1年生の皆さん。おいしかったですか?これから、9年間、みなさんが義務教育を終えるで須賀川の学校では、おいしい給食を皆さんに届けます。

今日はそのはじめての日!

毎日もりもり食べて、元気に過ごしましょう(^_^)。

第1回避難訓練

「90点や80点ではだめ。100点をめざして、真剣に取組もう。じゃないと、自分の大切な命を守れないから。」

そう話す担任が多かった今日の学級朝の会。2校時目に実施した「避難訓練」に向けての事前の話です。

そして、2校時目。校内放送がなりました。教頭の声。

「大きな地震がありました。児童の皆さんは机の下などに身を隠しましょう。」

「給食室から火災が発生しました。担任の先生の話をよく聞いて、校庭に避難してください。」

「避難開始!!」

訓練の様子をみていただいた消防署の署員の方、安全担当の本校職員から、もし、火事があって、避難するようになった時は

『「お(おさない)か(かけない)し(しゃべらない)も(もどらない)ち(ちかずかない)を守ること」「先生やまわりの大人の話をよくきくこと」が大切です。自分の大切な命は自分で守りましょう』

と、話がありました。

東日本大震災から12年。第一小学校はその教訓を風化させないよう努めながら、子どもの大切な命を守り、安全で安心な学校づくりをこれからも進めていきます。

福島県須賀川市大黒町100

TEL 0248-75-2851

FAX 0248-75-2852

e-mail sukagawa1-e@fcs.ed.jp