授業づくりで学校をつくる ー東海国語教育を学ぶ会 石井順治さん 今年度2度目の訪問ー

第一小学校は、授業づくりで学校をつくる取り組みを行っています。

この日、愛知県より東海国語教育を学ぶ会 石井順治さんが来校。一日本校の教育活動を参観し、今後の授業づくりに向けたアドバイスがありました。

石井さんは、授業づくりの第一人者です。三重県の小学校の校長を退職後は、東海国語教育を学び会の代表として活躍するとともに学びの共同体SVとして全国各地の学校の授業づくりと学校づくりを支える活動をされています。

今年、石井さんの訪問は10月に続いて2回目。ご縁があったとはいえ、2かいもきてもらえるという機会はどの学校もほぼないことから、前回に続き職員一同この日を心待ちにしていました。

この日は全学級を参観するとともに、代表授業を3つ参観。さらには授業リフレクションと全体講話と本校にとって充実した校内研修の日となりました。

なお、石井さん来校にあわせて、北海道より三井 哲(みつい あきら)さん(元学校長 北海道教育大 学びの共同体SV)、静岡県より稲葉義治(いなば よしはる)さん(元学校長 富士学びの会 学びの共同体SV)も来校。石井さん同様、アドバイスがありました。さらには市教育委員会指導主事や市研修センター指導主事も来校しまし、一小の取り組みを参観し、同じくアドバスをもらいました。

以下、一日の流れに沿って紹介します。

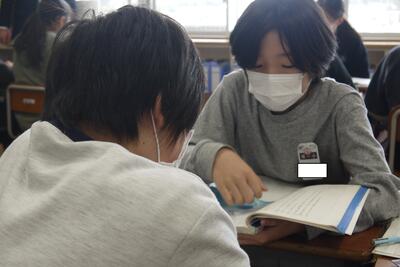

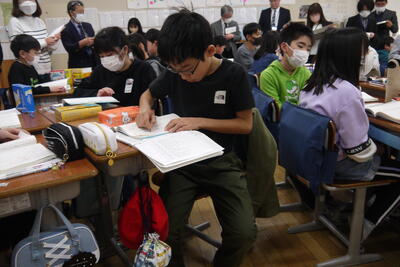

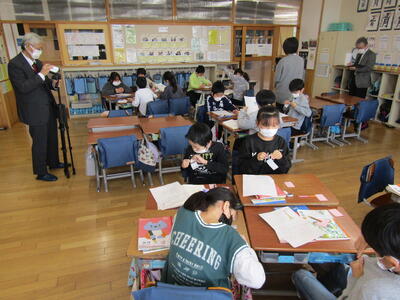

1 全学級授業公開(1・2校時)

全25学級の授業をひらき、子どもの学びの様子を参観してもらいました。

子どもの目を見ると、学びの様子が分かります。徹底的に低学年はペアでの学習、中学年以上はグループでの学習を貫いてきました。そして、授業者はできるだけしゃべらず、子どもの声に耳を傾け、子どもの学びを支えていきます。

どうでしょう。。。

この日の授業の写真をご覧になった皆様は一小の子どもや授業者の様子からどんなことを感じますか?

2 代表授業Ⅰ(3校時) 1年2組 国語 「ずうっと、ずっと、大すきだよ」

大好きだったエルフが死んでしまった場面の読み取りです。

子どもは、読みます。深いところまで読み込めるよう、何度も何度もペアでよみます。

描かれている世界を子ども自身が「読み描く」のです。

授業者の問いに、文脈に沿って考え答える子どももが増えてきました。これも一年生の成長のあとです。

3 代表授業Ⅱ(4校時) 2年2組 国語 「スーホの白い馬」

期待の若い教員と担任する2年生の子どものチャレンジ。物語「スーホの白い馬」の読み取りに挑戦です。

この日は、 殿様のもとから逃れた白い馬が、スーホのもとに帰ってくる場面の読み取りです。

子どもと授業者が創る授業は、その雰囲気から心地よさが感じられます。

物語の学習では「なぜ?」「どうして?」を問わないこと。授業者はこれを心がけてきたので「白い馬の気持ちを考えてみよう。どうかな?」と問いかけ、教材文に立ち返らせます。そして、困ったときはまた教材文に立ち返り読むのです。

子どもの表情、すばらしいですね。

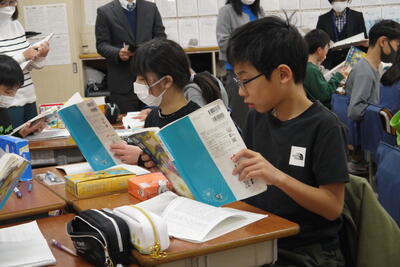

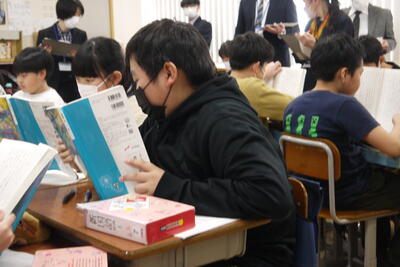

4 代表授業Ⅲ(5校時) 5年2組 国語 「想像力のスイッチを入れよう」

説明文で授業を開き、子どもの学びの様子を見取ってほしいと5年生は、説明文の授業を実施。教材文「想像力のスイッチを入れよう」は、高学年らしい難解な文ですが、新しい発見や気付きに出会うことができるよさがあります。

説明文の読みは、物語とは違います。「論理を読む」のです。難しいですね。これもまた、5年生の子どもと教師のチャレンジです。

キーワードはテキストの中に出てくる「事実」と「印象」という言葉。なにが事実で何が印象なのかよく考えながら読むことが大事。。。。

すごいぞ。5年生!

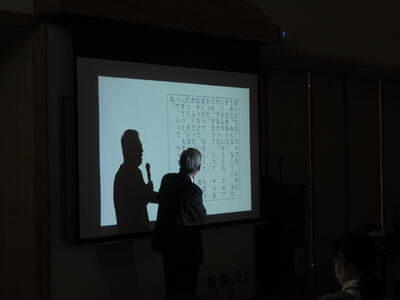

5 授業リフレクション・全体講話

3つの代表授業はすべて国語。本校職員が石井さんから国語の授業について学びたいという気持ちから、授業者は国語の授業をそれぞれひらきました。

3つの授業のリフレクションをそれぞれの会場で行い、教師同士が授業での子どもの学びから学び合います。

そして最後は石井さんによる全体講話。

10月に来校して以来、数ヶ月でまた一段と子どもが育っていることに触れた上で、物語文、説明文の読ませ方とそこでの教師の関わり、授業をつくる上で大切な教材研究と分析、国語の授業での学び合う学びのつくり方とそこでの教師の関わりなど、アドバイスをもらいました。

本校は現在、質の高い授業を目指して挑戦している過渡期にあり、子どもを伸ばすために、もっと教師が高みをめざし、「一人の子どもも一人にしない」授業をめざしてかなければなりません。

子どもの目の輝くと同じくらい、教師も目を輝かせて石井さんの話をきいた、本校にとってなんともぜいたくな一日となりました。

石井さんは、「またきますよ」と言って本校を離れました。

その日まで、日々子どもと授業にチャレンジです。

そして石井さんが三度(みたび)学校に来てくれる日を待ちたいと思います。

福島県須賀川市大黒町100

TEL 0248-75-2851

FAX 0248-75-2852

e-mail sukagawa1-e@fcs.ed.jp